La somme de toutes nos peurs

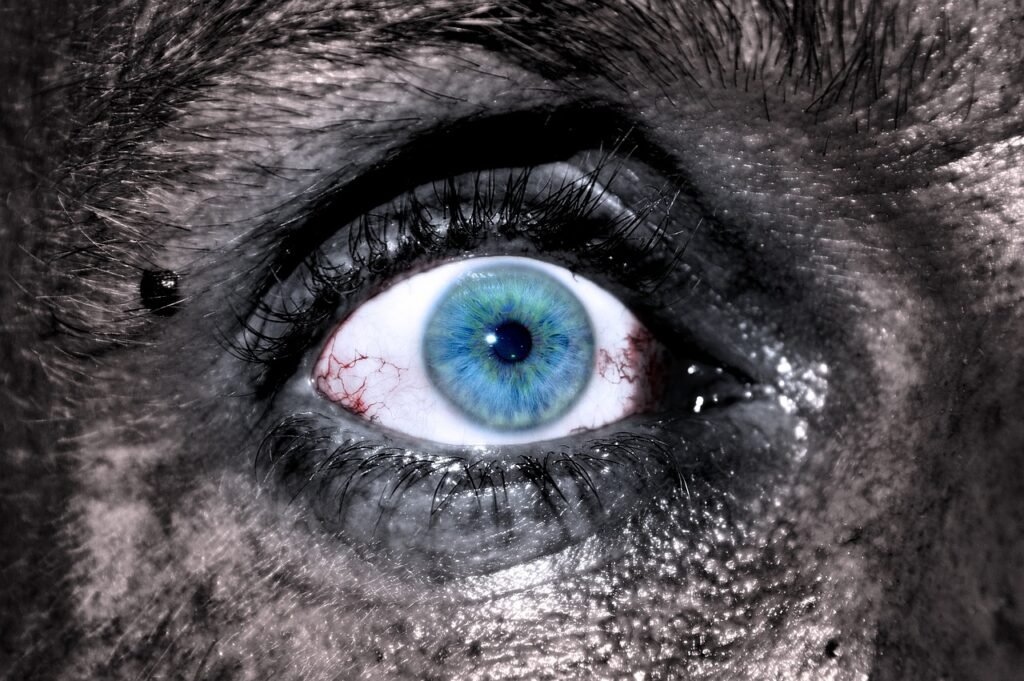

Réchauffement climatique, épuisement des ressources, montée des populismes, guerre en Ukraine… les raisons d’avoir peur ne manquent aujourd’hui à personne. Sans parler de nos trouilles inavouables. Peur de l’autre quand il n’a ni la même couleurs de peau ni la même religion. Peur de soi, aussi, car il n’est pire ennemi que celui de l’intérieur. Que disent nos peurs sur nous-mêmes? Par quels mécanismes psychosociaux se propagent-elles? Et comment s’en libérer?

Des monts intérieurs

(publié le 07 février 2024)

Qui le premier, au sein de la petite équipe de Nova Alexandrie, a proposé de lancer ce premier thème de la peur ? Peu importe, le sujet était dans l’air du temps. Il s’est imposé de lui-même tant l’époque est propice : entre le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources, les inégalités galopantes, la montée des populismes, la pandémie de Covid ou la guerre en Ukraine, n’avoir aucune angoisse pourrait passer pour de l’inconscience.

Peur de l’autre. Peur de soi. Ce thème est né d’abord de nos propres inquiétudes. Celle d’être précarisé, de ne pas pouvoir payer notre loyer ou notre crédit immobilier, de voir nos enfants échouer à trouver leur place. Ou de leur laisser un monde invivable.

Fallait-il pour autant vous filer allègrement les jetons ? Pari risqué pour un premier chemin. Mais la trouille n’est-elle pas ce qu’il y a de plus partagé ? Selon la Haute Autorité de santé, 15 % des adultes présenteraient des troubles anxieux sévères sur une année donnée. Et leur prise en charge augmenterait d’environ 3,6 % par an depuis plusieurs années. Autant le dire, la pandémie de Covid n’a rien arrangé. « L’incertitude et le stress qui ont résulté de la situation sanitaire, ainsi que la perception d’une menace pour la santé et l’avenir, ont contribué à augmenter le niveau d’anxiété général », écrivait le 16 mars 2022 Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie sectorisée au CHU Henri-Mondor, dans le média en ligne The Conversation. La peur est bien le sujet de conversation par excellence de notre époque !

Mais de quoi et pourquoi avons-nous peur ? Au lieu de démarrer par un sondage ou un micro-trottoir, nous nous sommes dits que ce serait plus honnête de partager d’abord avec vous nos propres angoisses. De nous mettre pour ainsi dire « à nu », sans nous abriter derrière le récit faussement objectif de la vie et des avis des autres. Car c’est bien la philosophie de ces chemins que nous vous proposons : progresser ensemble, auteurs et lecteurs, autrices et lectrices, chacun et chacune entraînant les autres dans ses propres réflexions. Nous verrons bien où cela nous mène.

Mais sortir ainsi nos tripes n’est pas un jeu gratuit. Nous ne sommes pas un énième réseau social où chacun viendrait déverser sa bile. Nous nous donnons au contraire un cap et une discipline : comprendre nos trouilles, sentir surtout celles qui scandent notre époque, interroger pour cela les sociologues, les historiens, les psychologues pour en dresser un inventaire. Convoquer la neurobiologie pour en décrypter les mécanismes. Les sciences politiques pour comprendre comment des leaders de tous poils surfent dessus pour manipuler les foules. Croiser les savoirs pour apprendre – si la chose est possible – à les dompter. Ou au moins à vivre avec. Et nous poursuivrons notre quête jusqu’à ce que nous ayons la sensation d’avoir enfin compris de quoi nous parlons.

Démarrons donc notre périple. Comment ? D’abord par quelques lectures, histoire de constater qu’avoir peur n’est pas nouveau. Un rapide détour chez le libraire nous a mis sur les pas de l’historien Jean Delumeau, qui a écrit un ouvrage monumental sur le sujet (La Peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècle. Une cité assiégée). Certes, son traité n’a pas loin d’un demi-siècle (sa première édition date de 1978), mais il s’est affiné tel un bon vin de garde. On y apprend que la Renaissance s’est accompagnée d’angoisses qui ont contaminé autant les masses que les élites. Les premières furent saisies par la terreur de la mer, des revenants, de la peste, du manque de pain, de la pression fiscale… Quant aux secondes, obsédées par l’imminence de la fin du monde, subverties par le Grand Schisme puis la fracture de la Réforme, elles cherchèrent à débusquer partout Satan et ses suppôts. Elles se lancèrent entre 1550 et 1650 dans une folie persécutrice, créant un climat anxiogène qui valait bien celui d’aujourd’hui. Nous ferons de ce récit une étape de notre randonnée savante.

Nos recherches nous font aussi (re)découvrir le philosophe Hans Jonas, pour qui la peur est à la fois un instrument de connaissance, qui nous fait comprendre ce que signifie « être humain », et un impératif catégorique, qui nous pousse à œuvrer de façon responsable, et donc à nous sauver en même temps que la planète. Voilà qui incite à agir plutôt qu’à subir. Un objectif qui figure aussi sur notre carte…

Pour l’heure, restons cependant dans l’expérience encore brute de la peur. Laissons-la nous gagner sans trop de préjugés. Prenons-la pour ce qu’elle prétend être : un démon intérieur, envahissant dans tous les sens du terme, qui entre par effraction et ne nous lâche plus. Qui est-il ? Que veut-il ? Comment prend-il le contrôle de nous-mêmes ? Nous aurons bien le temps d’en affiner ensuite le portrait.

Episode 1

Par quelle voie démarrer ce chemin vers nos peurs? Peut-être par celle du cinéma. Car les films d’horreur offrent un délicieux paradoxe : ils font peur, mais on paie pour les voir. Comme si cette peur qui nous clouait au fauteuil avait une fonction essentielle, un message à nous transmettre. Lequel? Pour le savoir, Bruno Levesque, journaliste chemineur, s’est intéressé aux zombies, dont on ne sait s’ils sont morts, vivants, ni toujours humains. Comment, et surtout pourquoi, sont-il devenus depuis la fin du 20e siècle la figure fantastique la plus représentée au cinéma? Qu’est-ce qui nourrit leur fabuleux pouvoir d’attraction? Peut-être symbolisent-ils ces Autres qui menacent notre opulence matérielle dans un monde qui crie encore famine, les exclus démunis de tout sauf de leur rage et de leur faim, et dont nous craignons la violence dévastatrice. Une peur dont se nourrissent, de façon plus politique et moins cinématographique, les discours xénophobes et racistes.

Le zombie, miroir de nos peurs

Par Bruno Levesque, journaliste chemineur

– publié le 07 février 2024

En rangeant récemment une pile de magazines, mon regard est tombé sur une photo prise l’hiver 2022 à Kuznica, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des hommes en uniforme lourdement armés, éclairent à la lampe torche un mur de barbelés découpant une forêt plongée dans les ténèbres. Des halos lumineux trouent la nuit et nous renvoient à l’imagerie du cinéma d’épouvante. Que cherchent ces hommes ? Que craignent-ils ? Quel monstre se cache derrière cette clôture ? Loups-garous ? Vampires ? Zombies ? Non, juste des migrants venus du Moyen-Orient, dont on devine les ombres. Des hommes et des femmes, harassés, transis de froid, qui se faufilent et se dérobent entre les puissants projecteurs de la police et de l’armée polonaises. À Varsovie, le gouvernement annonçait simultanément la construction d’un mur. Le ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski déclarait : « L’entreprise que nous devons mener à bien est un investissement absolument stratégique et prioritaire pour la sécurité de la nation et de ses citoyens. » Il précisait que des ouvriers allaient se relayer 24 heures sur 24 pour ériger cet ouvrage. Parole a été tenue : un mur d’acier de 5 mètres de haut et de 180 kilomètres de long sépare depuis l’été 2023 la Pologne de la Biélorussie.

Je me demande ce qui s’est passé, ce qui nous a échappé qui pourrait expliquer que l’Union européenne, parmi les trois premières puissances économiques mondiales, succombe à une telle peur face à quelques centaines de milliers de personnes venues y trouver une vie meilleure. Ces ombres dans la nuit me ramènent des décennies en arrière, à ma maîtrise de cinéma à l’université Paris-III, pour laquelle j’avais présenté un mémoire autour de la figure du zombie dans le cinéma de Georges Romero. Je tentais d’y démontrer, du haut de mes 20 ans, que le mort-vivant y était l’incarnation de l’opprimé, l’exclu, l’habitant du tiers-monde, le – littéralement – mort de faim. On était en 1993, le traité de Maastricht, ratifié par les douze États qui composaient alors l’Union, allait entrer en vigueur. Qu’est-il arrivé durant ces trente années pour que cette Union, prônant la liberté et la libre circulation des personnes, ayant fait du mur de Berlin le symbole de l’impasse communiste, se mette à son tour à vouloir construire des murs. Est-il possible, à nouveau, de tisser un parallèle entre la situation politique et la figure du zombie, qui s’est depuis développée dans des proportions alors inimaginables et a investi tous les champs de la création ?

LA MAÎTRISE DU ZOMBIE

1993 : je rends à Noël Burch, réalisateur, critique et historien du cinéma franco-américain, et accessoirement mon directeur de maîtrise, un mémoire intitulé « Georges Romero ou l’horreur intelligente ». Au programme : La Nuit des morts-vivants (1968), Zombie (1978) et Le Jour des morts-vivants (1985), une trilogie qui, à mon sens et celui de quelques rares critiques de l’époque, dénonce la politique américaine au Vietnam, le racisme, la folie de la société de consommation, le danger des pouvoirs militaire et scientifique, l’attrait pour la violence et les armes à feu, l’exclusion des affamés du tiers-monde… Le cinéma d’horreur appartient alors encore à un pan de la production que l’intelligentsia du 7e art regarde de très haut, et de très loin. Ce qu’on appellera plus tard, plus pudiquement, cinéma de genre, reste cantonné aux séances de minuit ou à celles du Brady dans le Xe arrondissement de Paris, que je dois parfois partager avec les clochards attirés par la chaleur (relative) de la salle. Certes, Kubrick avec son 2001, et Scott avec Blade Runner et Alien ont donné au cinéma fantastique ses lettres de noblesse. Mais les films d’horreur n’appartiennent pas à cette aristocratie. Leur prêter une quelconque portée symbolique, politique ou sociale fait immédiatement de vous un gentil fantaisiste. Comment aurais-je pu deviner que Romero allait devenir l’objet d’un culte cinéphilique, marqué par une bibliographie foisonnante et de multiples thèses. Que sa mort ferait la une de Libération le 18 juillet 2017, avec un édito se concluant par ces lignes : « Grâce au zombie, avec le zombie, Georges Romero a changé notre culture en profondeur, sans avoir besoin de quitter d’un millimètre son genre de prédilection, le cinéma d’horreur. Et il est devenu un maître pour l’éternité. » Sous son influence et une respectabilité durement gagnée, les zombies vont alors proliférer : cinéma, BD, série TV, jeu vidéo… Une invasion qui commence à partir de 2002 et le succès du film de Danny Boyle, 28 Jours plus tard. Une centaine de longs-métrages consacrés aux morts-vivants ont été produits entre 1931 et 2002 ; il y en aura plus de 600 entre 2002 et 2021 ! Cette inflation en nombre se retrouve également dans la diversification du personnage, qui investit pratiquement tous les genres : blockbusters, séries B et Z, comédie, parodie, drame, pornographie et même… une adaptation d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen ! Le zombie est devenu en ce XXIe siècle naissant la figure fantastique la plus représentée, loin devant les vampires, loups-garous, docteur Frankenstein et autres savants fous qui ont longtemps tenu le haut du pavé. La série Walking Dead a battu en 2014 le record d’audimat aux États-Unis avec près de 17 millions de spectateurs qui ont suivi sa cinquième saison, tout en multipliant les prix et les récompenses. Le géographe Manouk Borzakian explique ce succès par la plasticité de la figure du mort-vivant. « Dans les années 1930 et 1940, la créature envoûtée rappelle l’esclavage et la colonisation. Durant les décennies 1960 et 1970, elle incarne notamment les contradictions secouant la société nord-américaine – racisme, enlisement au Vietnam, révolte de la jeunesse. Il y a ensuite les « infectés » de 28 Jours plus tard… »

PHYLOGENÈSE ZOMBIE

Le premier film de mort-vivant, White Zombie de Victor Halperin (1931), convoque la légende vaudou qui fait d’un zombie un personnage sous contrôle, littéralement vidé de sa volonté, autrement dit un esclave. Cette figure ramenée aux États-Unis après la colonisation d’Haïti (et on sait ce que l’esclavage signifie là-bas) va s’imposer durablement. En 1934, Jacques Tourneur réalise Vaudou, dont le titre original est explicite : I Walked With a Zombie, et entérine la figure du mort-vivant issue du folklore des populations caraïbes. Il faut attendre 1968 pour que Georges Romero pervertisse cette figure en rompant d’une part avec son origine coloniale (les zombies sont cette fois apparus après une mystérieuse pollution) et, surtout, en introduisant l’élément fondateur de la mythologie zombie : ceux-ci, mus par une faim inextinguible, se mettent à dévorer les vivants. Antonio Dominguez Leiva, professeur de culture populaire à l’université du Québec, y voit « le débordement d’un quart monde famélique et ensauvagé, jusqu’alors conjuré et exorcisé par la mythologie de l’hyperconsommation occidentale ». De la vision de ces êtres agenouillés dévorant tout crus les vivants vont naître deux grands principes : les scènes sanglantes de cannibalisme ; et une figure du zombie qui se charge de symbolisme, car manger l’autre n’est jamais anodin (1968, c’est aussi la grande famine du Biafra avec ses enfants décharnés qui s’invitent à l’heure des repas sur les télévisions occidentales).

La troisième grande évolution du zombie a lieu en 2002 avec le 28 Jours plus tard de Danny Boyle. Jusqu’ici créatures lentes et sans force, les morts-vivants sont désormais infectés par un virus et bénéficient d’aptitudes athlétiques leur permettant de traquer leurs proies. Le film lance ainsi la mode du zombie survitaminé, nettement plus menaçants pour les vivants. Un coup de boost comme reflet de celui, toujours plus évident, qui mène nos sociétés occidentales sans cesse incitées à aller plus vite. En 2004, un remake du Zombie de Romero par Zack Sydner (L’Armée des morts) verra les défunts rivaliser en vitesse avec Usain Bolt. Là où ils déambulaient d’un pas hésitant, titubant – non sans poésie – dans des halos brumeux, les voilà lancés avec l’énergie d’un Francilien à la station Saint-Lazare aux heures de pointe. Changement d’époque ! Figure postcoloniale en 1931, morts de faim en 1968, sous amphétamines en 2002 : le zombie semble donc bien poreux aux époques qu’il traverse. Que nous dit-il alors du XXIe siècle ?

JÉRUSALEM, VILLE ZOMBIE

En 2013, World War Z, superproduction hollywoodienne avec Brad Pitt, offre une scène à la puissance évocatrice résonnant sur un terreau politique normalement peu fréquenté par ce genre de production. Contenues jusqu’alors à l’extérieur de Jérusalem par ses puissantes murailles, des hordes de zombies deviennent enragées en entendant les chants religieux entonnés à l’intérieur de la ville. En se servant de leur voisin comme marchepied, ils vont s’agglutiner et donner naissance à des montagnes de corps qui vont peu à peu s’élever au-dessus des fortifications : l’heure du festin a sonné. Ne disposant que de leur corps, leur nombre, leur rage et leur faim, ces hordes grouillantes viennent pourtant à bout des puissantes forces militaires israéliennes. Difficile en voyant la scène de ne pas assimiler les zombies aux Palestiniens. Mais difficile aussi d’imaginer que les pontes de la Paramount, le studio qui a produit le film, aient laissé passer cela. Calquons-nous nos propres opinions sur cette figure du réprouvé, de l’exclu, lui faisant dire ce que nous avons envie d’entendre ? Son nombre évoque-t-il, pour reprendre les propos de Leiva, « le fourmillement souterrain du prolétariat » ? L’hypothèse est ouvertement défendue dans le quatrième opus de la saga de Romero, Le Territoire des morts (2005). Les morts-vivants y sont maintenus à distance d’un ultime îlot d’opulence, dirigé d’une main de fer par l’archétype de l’homme d’affaires produit par la société libérale. Les derniers vivants y profitent des supermarchés, restaurants, loisirs, tandis qu’à l’extérieur, les morts-vivants affamés s’agglutinent contre les parois protégeant cet ultime eldorado, métaphore évidente de la forteresse occidentale. La fin, bien sûr, comme toujours, finira en banquet sanglant, le réalisateur n’ayant jamais caché à qui allait sa sympathie. Mais cette lecture de la lutte de classe se poursuivra après lui. Ainsi, dans Shaun of the Dead, comédie humoristo-horrifique britannique, les zombies sont clairement la main-d’œuvre bon marché de la globalisation libérale. Leiva voit dans cette masse impersonnelle « l’incarnation exemplaire de la figure de l’Autre, adversaire collectif et dépersonnalisé que l’on peut facilement exterminer sans sentiment de culpabilité ». Car oui, l’extermination va bon train. Et les humains survivants y prennent un plaisir non feint. Dans le corpus du film de zombies, ce sont des masses prodigieuses de morts-vivants qui sont fauchées, brûlées, démembrées, autant de corps tombant avec une écœurante régularité. Une chute des corps qui évoque des images des émeutes de 2021 dans l’enclave espagnole de Ceita, au Maroc. En représailles à l’accueil par l’Espagne du leader du Front Polisario, les Marocains ont ouvert l’accès à ce territoire juridiquement situé en Europe. Quelque 8 000 personnes, en majorité marocaine, ont alors tenté de franchir la frontière en se jetant de la haute digue en béton séparant la plage marocaine de l’espagnole, prêtes à tout, comme les morts-vivants de World War Z, pour gagner leur Jérusalem.

CELUI QU’ON NE VEUT PAS VOIR

« Le fait de voir notre monde contemporain détruit participe à ce sentiment de peur post-apocalyptique. Notre environnement nous échappe, la végétation reprend même ses droits dans certains films. Toutes les institutions importantes pour l’homme comme l’hôpital, la mairie, le théâtre ne fonctionnent plus, annonçant la fin de notre civilisation. La disparition de l’espace public fait écho à ce que nous vivons dans certaines grandes villes avec ses ghettos de pauvres ou de riches. Cette vision de l’effondrement de la civilisation occidentale devient plus prégnante à la fin des années 1990 et dans les années 2000. Le 11 Septembre, le virus du sida et les autres épidémies, la crise économique ont participé à cet imaginaire du chaos que nous retrouvons dans les films catastrophes et les films de zombies », écrit Manouk Bazorkian. Nous pouvons depuis une décennie ajouter à cette liste la figure du migrant, qui semble cristalliser à elle seule l’angoisse occidentale, illustrée par l’érection en quelques mois du mur de Kuznica, censé repousser quelques milliers de migrants, disparus depuis longtemps dans les limbes de la machine médiatique. Une angoisse instrumentalisée par de nombreux courants politiques occidentaux, en grande partie fantasmée. Selon le HCR, l’agence des nations-unies pour les réfugiés, il y avait à la fin 2020 26,4 millions de réfugiés dans le monde. L’Union européenne n’en accueille que 0,6 % ! Sur la période, le Liban en héberge 13 %, la Jordanie 6 % ou le Soudan 2,5 %… Car la question n’est pas tant que des hommes et des femmes traversent des frontières pour s’établir dans de nouveaux pays, mais de QUI traverse. Le gouvernement polonais crie à l’invasion pour quelques milliers d’individus amenés à sa frontière, mais le même État avait accueilli, avant l’agression russe en Ukraine, plus de 1 million d’Ukrainiens sans que cela soulève la moindre opposition dans le pays. Depuis le lancement des hostilités, ce sont, fin 2022, plus de deux millions d’Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne, dont 100 000 ont déjà trouvé un travail. Pas besoin de tourner autour du pot : le vrai problème des migrants de Kuznica, majoritairement originaires du Moyen-Orient, est tout simplement d’appartenir à la catégorie des « étrangers visibles », pour reprendre la terminologie en vigueur. Comme le faisait remarquer Filippo Grandi, responsable du HCR, à propos de Kuznica : « le sort de ces quelques milliers de personnes me semblait gérable, sans panique et sans l’idée que seuls la construction de murs et le refoulement seraient des solutions ». Cette panique, c’est aussi celle qui saisit les vivants confrontés aux zombies, étrangers visibles par excellence. Pour Manouk Borzakian : « Les films de zombies font écho aux grandes angoisses de notre société contemporaine comme la porosité des frontières et la peur de l’immigration. »

LE ZOMBIE, MON SEMBLABLE

Comme le migrant, le mort-vivant cristallise les peurs occidentales, il fascine et effraie en même temps. Comme le migrant, il arrive aux pieds de nos murs, nos frontières, nos barricades, que ce soit par mer ou par terre. Comme le migrant, il est toujours présenté au groupe, en harde, en horde. Il n’est jamais individualisé, le statut de sujet lui est dénié. Et comme le migrant, il est déshumanisé. Pourtant, derrière la créature cannibale, il y a – comme chez le migrant – un humain. Ambiguïté joliment mise en scène au début de Shaun of the Dead, où le héros distrait croise des morts-vivants sans les remarquer, échappant à leur morsure uniquement grâce à la chance. Comme le disait un personnage du Jour des morts de Romero en désignant les zombies : « they’re us ». Rien n’a changé, les tuer, c’est nous tuer aussi. Il vaudrait mieux, comme dans la série In the Flesh, tenter dans les réintégrer dans la société. Même si cela ne va bien sûr pas sans heurts. Pour Manouk Borzakian, « Voilà l’enjeu des zombies qui peuplent le monde contemporain : sommes-nous capables de donner collectivement du sens à notre environnement, en incluant l’Autre plutôt qu’en nous barricadant toujours plus ». Car ce que nous disent dans un jeu de miroir le zombie et l’Occidental effrayé, c’est que « face aux morts-vivants, on se barricade, on s’enferme. On se protège comme on peut d’un extérieur infréquentable. Les films de zombies dépeignent un monde obsédé par les frontières de toutes sortes. » Il y aurait actuellement dans le monde 65 murs construits et planifiés, soit 40 000 km de long, destinés à « fermer » des frontières. En 2018, l’ONG néerlandaise TNI recensait la construction de 1000 kilomètres de mur rien qu’en Europe. Cette peur qui semble contaminer toute la société occidentale (et certainement pas qu’elle), au point que l’immigration fait l’objet d’une « focalisation presque obsessionnelle 1 » de la part du personnel politique européen, c’est celle de l’Autre, tout simplement, qu’il s’appelle zombie, migrant, pauvre ou musulman. Une vieille histoire, finalement…

Montrer ses tripes?

Nous aurions pu filer l’hyperbole cinématographique et enchaîner avec les autres figures du cinéma « qui fait peur » : l’Alien, le Terminator, l’Hannibal Lecter… la liste s’étend jusqu’à plus-soif. Plus tard, peut-être, quand nous aurons trouvé des éléments d’analyse que nous jugerons pertinents. A moins que n’ayez vous-mêmes des réflexions à proposer. Car ces chemins sont des promenades collectives, dans lesquelles chacun partage ce qu’il a dans son sac.

Nous avons plutôt demandé à quelques chemineurs ce que la peur évoquait spontanément pour eux. Libre à eux de l’exprimer sous la forme qui leur convenait. La démarche peut dérouter : à l’heure où les réseaux sociaux débordent d’opinions en tous genres, chacun s’exprimant sur n’importe quoi, fallait-il encore vous infliger nos états d’âmes? Soyons honnêtes, le débat n’est pas éteint au sein même de Nova Alexandrie, entre les partisans d’un contenu objectif, d’un journalisme de faits qui nourrit son lecteur d’informations épicées d’analyses, et ceux qui prônent une approche plus narrative, subjective et donc égocentrique, un journalisme d’auteur qui prend le risque d’agacer son lecteur. Prenons donc pour l’instant ce média pour ce qu’il est : une expérience en cours, avec ses essais, ses approximations et ses erreurs. Avec ses tentatives acrobatiques de trouver un juste milieu entre une objectivité stérile et une subjectivité envahissante. Comment pourrions-nous vous inviter à creuser en vous-mêmes, à livrer vos propres peurs, sans dévoiler un peu les nôtres.

Episode 2

Il y a le cinéma, et il y a la vraie vie, dans laquelle la peur n’est plus un plaisir transgressif mais un fardeau qu’il faut porter. On pense à ses manifestations extrêmes, comme le fameux syndrôme post traumatique des vétérans de guerre. Mais il en existe des formes moins connues, comme la déréalisation et la dépersonnalisation, dont beaucoup font une expérience transitoire mais qui peuvent aussi s’installer durablement. Un chemineur nous a fait le récit du cauchemar de n’être soudain plus personne dans un monde qui n’existe plus. Un récit que nous avons demandé à un psychiatre spécialiste de l’angoisse d’analyser.

Briser la vitre

Par Jean Barberousse, journaliste chemineur

– publié le 10 février 2024

Vous êtes-vous déjà levé un matin avec la sensation d’être resté coincé dans un rêve ? Tout, autour de vous, est irréel, lointain… J’avais 17 ans quand cela m’est arrivé. C’était il y a une éternité, mais je m’en souviens comme si c’était hier. Ces limbes ont persisté des heures, des jours, des semaines, laissant s’installer l’angoisse qu’elles deviendraient permanentes. Au lycée où je préparais mon baccalauréat, chaque entrée en classe s’est mis à déclencher des crises de panique : coeur qui accélère, bouffées de chaleur, peur de m’évanouir. Un besoin irrépressible de sortir, de m’enfuir. Discuter avec quiconque devenait pénible, car dans ce monde d’étrangeté qui m’entourait, les êtres avaient perdu toute épaisseur : ils étaient là sans l’être, comme nous le promettent aujourd’hui les apôtres du métavers. Mon identité elle-même se désagrégeait dans une perception aussi molle qu’imprécise : je reconnaissais bien mon nom, mais comme celui d’un personnage que je jouais en acteur détaché. Mon corps me devenait étranger, se mouvant de sa propre initiative. Au point qu’il m’arrivait d’avoir peur de ne plus savoir marcher. Quand je prenais la parole, j’observais avec effroi cet être qui parlait à ma place et agissait en mon nom, craignant à chaque instant qu’il ne commît un faux pas. Qui n’a pas vécu cette dissolution de la conscience ne peut comprendre l’angoisse de n’être plus personne dans un monde qui n’existe plus vraiment.

J’ai appris plus tard que la psychiatrie qualifiait cet état de trouble dissociatif avec déréalisation et dépersonnalisation. Que nous étions nombreux à en faire l’expérience momentanée, bien qu’en souffrir plusieurs années fût plus rare. Et que cela était le plus souvent dû à un excès d’angoisse. La dissociation, expliquent les psychiatres, survient en général pour protéger le soi d’une réalité insupportable, d’une menace dont on ne peut se soustraire. Elle apparaît par exemple lors d’une agression ou d’un viol. Or je n’avais subi ni l’un ni l’autre. Ma famille ne s’était pas faite égorger ; elle ne s’était pas même déchirée. Mon seul combat consistait à conserver l’estime de mes professeurs. Alors pourquoi mon cerveau en est-il venu, à la fin de l’adolescence, à construire un mur de verre infranchissable entre le monde et moi, puis entre moi et moi ? Quels mécanismes l’ont érigé et rendu imperméable ? Et pourquoi m’a-t-il fallu tant d’années pour le désagréger ? Ou tout au moins apprendre à vivre avec. Des décennies plus tard, je cherche encore…

Aujourd’hui ce sont mes enfants qui, presque au même âge, luttent à leur tour pour se libérer de phobies multiples et autres troubles anxieux. Sans doute la vie les a-t-elle moins préservés que moi de dangers plus concrets : l’un a vu la mort de près, l’autre aurait sans doute aimé grandir dans un foyer plus stable. Et le dernier se pose déjà des questions redoutables sur l’origine de la conscience – pourquoi suis-je moi ? – et la réalité du monde. Une sourde malédiction nous prédispose, mes enfants et moi, à vivre dans l’angoisse. Mais de quoi ?

J’ai réalisé récemment que j’avais toujours vécu dans la peur. Peur de décevoir mes parents, peur d’avoir une mauvaise note, qui m’aurait ramené à mon angoisse sus-nommée ; peur de mon employeur dont mon salaire dépendait et dont la grosse voix m’impressionnait ; peur de provoquer la colère de mon épouse, dont les attentes s’opposaient frontalement à celles de mon patron, puis peur de la perdre ; peur de ne pouvoir répondre aux attentes de mes enfants ; peur qu’ils ne m’aiment pas ; peur de moi-même, dont les rêves disproportionnés formaient autant d’objectifs inatteignables. Peur de déranger, de caler au stop, d’appeler mon banquier ou d’appeler tout court… Cette peur était si incrustée en moi que je ne la percevais même plus, comme un bruit de fond que l’on n’entend que lorsqu’il s’arrête.

Quand, pour préparer mon bac, j’ai lu Pascal évoquer l’effroi qui le saisissait face aux profondeurs insondables d’un univers infini, j’ai opiné du chef. Je n’étais pas intime avec ce grand philosophe, mais je savais que sa terreur n’était pas de simple mots couchés pour briller. Car comme lui, j’étais fasciné autant que terrifié par le silence que l’univers oppose à nos tentatives de trouver le moindre sens à sa seule existence, puis à la nôtre. Comment ne pas se sentir vulnérable dans un monde qui blesse, qui tue, qui fait mal, et où la mort viendra quoi qu’on fasse ? Mais faut-il pour autant s’enfermer dans une bulle ? Ou dans les bunkers que creusent avec frénésie certains survivalistes ?

J’ai décidé, avec l’âge, de suivre une autre voie. De briser ces parois de verre qui m’anesthésiaient l’esprit. De prendre confiance. D’apprendre à ne plus avoir peur, ne serait-ce que pour avoir quelque chose d’utile à transmettre à mes enfants, et pouvoir leur conseiller autre chose qu’un quart de Lexomil quand ils luttent à leur tour contre leurs propres démons.

Ne plus avoir peur, c’est vite dit. Mais comment ? Les phobiques de l’avion savent qu’il ne suffit pas de lire les statistiques d’accidentologie pour se rassurer. La peur échappe à toute raison. Elle vient des tripes, des strates les plus primitives du cerveau que l’on surnomme « reptilien ». Parce qu’elle est liée à la survie, elle a sa propre autonomie et se moque des discours bien construits que vous lui opposez.

Connais ton ennemi est un principe de base de l’art de la guerre. Si je voulais allais au-delà de la survie et commencer enfin à vivre, il me fallait décortiquer les mécanismes qui activaient la peur dans mon cerveau et submergeaient d’angoisses mon esprit. Interroger psychiatres et psychologues pour connaître les armes dont ils disposaient aujourd’hui. Mais j’ai vite pris conscience que cela resterait insuffisant. Qu’il fallait aller beaucoup plus loin. Accepter pleinement que le monde, comme l’enseignent les stoïciens, soit comme il soit et non comme j’aurais voulu qu’il soit. Accepter de décevoir et d’échouer. Me convaincre pleinement que perdre un job, un ami, un amour, une occasion ou une maison, n’est ni la fin du monde ni du jeu. Et encore moins du je. Bref, changer toute mes perceptions, trouver en moi cette source sécurisante, cette confiance intérieure que personne ne produirait pour moi. Comprendre que l’important n’était pas au fond ce qui survenait, mais le sens qu’à chaque instant on lui donnait et dans quoi on l’inscrivait. Cela ne s’écrit pas en quelques lignes. Vaincre ses peurs est un chemin personnel, une expérience qui se vit plus qu’elle ne s’enseigne ou s’apprend. Et c’est à chacun de trouver, par tâtonnements, la volonté et les moyens de briser cette vitre intérieure, et de dompter les forces obscures contre lesquelles elle oppose une vaine protection.

ECLAIRAGE – Regard d’expert

Ludovic Petit, psychiatre spécialisé en psychologie comportementale et cognitive à la Clinique de l’anxiété-AVIPSY, à Montpellier analyse le témoignage de ce chemineur.

(propos recueillis par Aimie Elliot, journaliste chemineuse)

Comment analysez-vous ce témoignage ?

Les troubles décrits sont bien ceux que je traite le plus souvent. D’abord, cette sensation de dépersonnalisation. C’est un symptôme de l’anxiété qu’on retrouve souvent, qui se manifeste par un détachement, le sentiment d’être extérieur à ses propres pensées, ses sensations, que notre corps ne nous appartient pas vraiment. L’auteur dit avoir l’impression d’être dans des limbes, hors de lui. Ce symptôme est très souvent associé à ce qu’on appelle la déréalisation : l’extérieur ne me paraît pas réel, un peu comme si on était détaché du monde, dans un rêve. Une sensation d’autant plus désagréable qu’on a souvent beaucoup de mal à la comprendre.

Mais pourquoi réagit-on ainsi ?

Ces symptômes apparaissent lors de situations perçues comme angoissantes et qui s’accompagnent de sensations physiques : des palpitations, le coeur qui accélère, une augmentation de la transpiration, des membres qui tremblent, une impression d’étranglement. Avec aussi parfois des douleurs dans la poitrine, des nausées, des vertiges, des frissons, des bouffées de chaleur. On appelle ça une attaque de panique : elle survient lorsqu’une crainte ou une peur intense atteint un pic, très rapidement. On va alors avoir l’impression qu’il va se passer quelque chose de grave, qu’on pourrait mourir. Cette montée d’anxiété va atteindre un tel niveau d’intensité qu’elle va provoquer une sorte d’énorme court-circuit dans notre cerveau. Et comme dans une maison, les plombs vont sauter face à la surcharge, pour éviter que le circuit ne brûle.

C’est donc une manière de se protéger, finalement ?

Oui, c’est ça, c’est une réaction à un signal d’alarme. Le problème, c’est que cette distanciation qu’il provoque permet de digérer, sur le moment, ce qu’il se passe, de supporter une situation intolérable en nous détachant de la réalité… mais il y a de fortes chances que ce moment désagréable, qu’on aura mal analysé et décrypté, reste ancré et qu’on développe alors un état de stress post-traumatique.

Réagissons-nous tous de la même manière face à la peur ?

Il y a des prédispositions génétiques et biologiques aux troubles anxieux. Et ici, l’auteur a a priori une vulnérabilité, qu’on retrouve chez ses enfants. Mais cela relève aussi de l’acquis, des choses vues et vécues dans notre enfance qui ont pu me faire peur et qui sont restées gravées dans mon esprit. Ces deux aspects contribuent à former des « schémas précoces inadaptés », qui se développent au fur et à mesure de nos expériences, et sont très variés. Imaginez une armoire avec plein de tiroirs, qui sont autant de schémas précoces : plaire aux autres, ne pas être seul, etc… Plus nous les tirons fréquemment, plus certains traits de personnalité vont ressortir. Ces schémas, ce sont nos lunettes. Nous percevons la réalité à travers eux. Et cette manière de voir le monde va se maintenir très longtemps dans notre vie. J’ai l’impression, chez cet anxieux, d’être devant un schéma précoce de dépendance aux autres (peur de décevoir les parents, d’avoir une mauvaise note) et de besoin excessif d’attention, d’estime et d’approbation des autres. Je vais faire ce que je pense que les autres attendent de moi, que cela me plaise ou non, car j’ai peur de ce qu’il pourrait se passer si je faisais les choses autrement. Je risque de perdre le contrôle, et qu’une attaque panique se déclenche.

On a alors peur d’avoir peur ?

Oui, c’est ça. Tant que je suis dans l’approbation de l’autre, je ne risque rien. Sinon, la situation m’est intolérable, j’ai des attaques de panique à la simple idée que quelque chose de grave pourrait se passer. Lorsque ces attaques de panique se multiplient, on va être à l’hyper-écoute des signaux de notre corps, de nos sensations. Celles-ci peuvent évoluer en troubles paniques (la peur d’avoir peur), qui peuvent être liée à un phobie sociale, à la peur que les autres nous jugent négativement, et on peut développer alors un trouble anxieux généralisé. C’est une anxiété particulière, excessive et souvent injustifiée, qui crée beaucoup de souffrance. La personne imagine une succession de scénarios catastrophes car elle a la certitude que les choses vont mal tourner.

Comment alors soigner ces troubles ?

On amène le patient à s’exposer à des situations anxiogènes. Cela fait partie des thérapies comportementalistes qui sont développées dans les années 1950. Il faut réapprendre à voir le monde, à enlever ses lunettes de protection et accepter d’avoir peur. Plus on le fait, plus on le répète, plus l’« habituation » s’installe : je ressens le stress mais je fais avec, cela devient progressivement acceptable, et au bout d’un moment, l’anxiété baisse, par habitude.

Grâce à l’exposition, on soigne 70% des gens. Pour ceux qui sont très anxieux, ceux qui ont très peur, on va leur proposer de s’exposer mentalement. On leur demande par exemple de s’imaginer dans un endroit, de décrire ce qu’ils voient. Et depuis les années 1970 – au début, c’était surtout pour aider les pilotes de ligne – on peut s’exposer grâce à la réalité virtuelle. Elle permet par exemple de faire face à un public devant lequel on aurait à prononcer un discours. On peut alors faire varier le nombre de personnes dans la salle, choisir de faire face à un auditoire peu attentif, ou bruyant, ou au contraire très concentré… C’est un bon moyen pour désenclencher des angoisses.

Avez-vous le sentiment que nos angoisses sont plus nombreuses aujourd’hui ?

Les statistiques le démontrent, oui. Je crois qu’elles augmentent parce qu’on a accès à de plus en plus d’informations via les chaînes d’infos, les notifications, les messages… constamment. Or notre cerveau n’a pas le temps de digérer ces stimuli extérieurs et d’exercer son esprit critique. On observe par exemple une multiplication de cas de « stress post-traumatique rapporté » lié à la répétition d’événements anxiogènes. Ce fut le cas lors de l’attentat du Bataclan : on a projeté pendant plusieurs jours les mêmes images, et expliqué des centaines de fois ce qu’il s’est passé. Notre cerveau n’a pas eu le temps de digérer les choses, de les critiquer, si bien que des personnes qui n’étaient pourtant pas là au moment des faits ont vécu un état de stress post-traumatique.

Les raisons d’angoisser sont pourtant bien réelles, en temps de crise économique, climatique, politique…

Oui, mais il faut apprendre à prendre le temps de traiter une information, pour pouvoir la tempérer et l’adapter à notre vie. Cette temporalité est essentielle. Par rapport à ce que je connais et que j’ai déjà vécu, est-ce que cette information me concerne ? Est-elle importante pour moi ? C’est tout le principe de la thérapie d’acceptation et engagement (ACT). L’anxieux va passer beaucoup de temps à prendre des décisions qui l’amèneront à éviter d’avoir peur. Sauf que si on passe son temps à s’appliquer à ne pas avoir peur, on ne sait plus ce qui est important pour soi. Le but, c’est d’amener le patient à se dire : « j’ai peur de ça, mais est-ce que cela a un impact sur moi ? » Il y a quelque chose de la philosophie stoïcienne, du pragmatisme dans la thérapie cognitive : est-ce qu’on va préférer se concentrer sur quelque chose qui nous fait peur, ou au contraire, se concentrer sur des choses qui sont importantes pour nous ?

Comment changer sa boussole ?

Au lieu d’être dans la lutte pour se rassurer – faire des heures supplémentaires pour être bien vu de son patron par exemple -, il faut se focaliser sur ce qu’on aime faire dans la vie, aller vers des choses qui nous font du bien, qui ont de la valeur. Il existe aussi des choses toutes simples qu’on peut mettre en place, comme des exercices de méditation ou de relaxation par la respiration. Il faudrait faire des pauses respiration comme on fait des pauses cigarette ! Une bonne respiration permet à elle seule de baisser le niveau d’anxiété. On sait par exemple que lorsqu’on fait du sport, on n’a pas d’attaques de panique, justement parce qu’on est en train de bien respirer. L’entraînement à la concentration est très utile aussi. Apprendre à ne penser qu’à une chose à la fois. Sinon, n’importe quel petit stimulus (le son du téléphone, une information, une notification) va intensifier l’état anxieux.

Les troubles anxieux sont-ils suffisamment pris en charge ?

Non, pas du tout. On a l’impression que ce n’est pas grave. Pourtant, il y a de vraies conséquences sociales. Ces troubles sont à l’origine, entre autres, d’une multiplication des arrêts maladie en entreprise et de l’augmentation de l’absentéisme au travail. Face à des troubles anxieux très forts, on va trop souvent avoir tendance à dire que c’est une simple question de volonté… Et, en parallèle, on ne donne pas assez de valeur scientifique aux thérapies cognitives et comportementales, alors qu’elles sont basées sur des protocoles et des preuves d’efficacité solides, depuis plus de 30 ans. Leurs détracteurs diront que chaque personne est différente… Oui, c’est justement la raison pour laquelle il faut faire du cas par cas, à partir d’un canevas, en partant de la propre expérience de chacun.

Episode 3

En deçà des grandes peurs que la psychiatrie soigne à grand renfort d’anxiolytiques et de thérapies d’exposition, grouillent les petites frousses du quotidien. Celles qu’on n’évoque le plus souvent jamais. Celles qu’on ressent et qu’on oublie, ou celles avec lesquelles on compose. Aimie Elliot, journaliste chemineuse, a fait remonter les siennes pour rédiger deux courtes nouvelles inspirées de sentiments réels.

« On a encore le temps ! »

« Je me suis toujours imaginée mère, maintenant, j’ai peur ». La discussion, légère et joyeuse, était allée de bon train pendant le déjeuner, puis le silence s’est installé à l’heure du café. Alors, dans le confort de leur cercle, elle s’est livrée. Les deux autres n’ont pas levé la tête. Avec pudeur, elles ont baissé un peu plus le menton, plongé davantage le regard dans leur tasse, comme pour laisser la confidence s’installer. La question ingénue du petit garçon, que la jeune femme a pris l’habitude de garder pour « gagner des sous », n’avait pourtant l’air de rien : « Et toi, pourquoi tu n’as pas encore d’enfant ? », lui avait-il lancé, après la sieste. Une peur panique l’a alors étreinte. Le ton de l’enfant, pointant l’anomalie, l’avait glacée. Pas encore. Parce qu’elle n’était pas prête ? Parce qu’elle n’avait pas rencontré le père idéal ? Parce que ses pérégrinations de ces dix dernières années et son avenir incertain rendaient la chose difficile à envisager ? Parce qu’elle voyait aussi, dans l’acte de donner la vie, quelque chose d’irresponsable, à l’heure d’un monde à bout de souffle ? Parce qu’elle pourrait s’en mordre les doigts, comme toutes ces femmes qui confient de plus en plus leurs regrets d’être devenue mère ? L’enfant avait saisi un livre, mais avait continué à la regarder du coin de l’œil, comme pour lui signifier qu’il attendait sa réponse. Elle avait fini par lâcher un vague « c’est compliqué… ». De l’autre côté de la table, les deux filles n’ont pas dit un mot, mais le léger pli qui s’est formé au coin de leurs lèvres les a trahies. C’est qu’elle a un goût de déjà-vu, de détestable familiarité, cette peur. Elle les saisit elles-aussi, de temps à autre, par vagues. Elle survient après un coup de fil maternel, un dîner entre anciens de l’école, un coup d’œil jeté sur une publicité aperçue dans un couloir de métro. L’insouciance de leur trentaine a récemment pris de l’âge, du poids. Leurs choix ne sont plus seulement dictés par ces grands idéaux – Liberté ! Indépendance ! – qui les ont jusque-là guidées. Leur corps leur impose désormais un compte à rebours. Et s’il était trop tard pour décider ? « On a encore le temps ! », laisse échapper l’une des femmes, sans parvenir à étouffer la crainte qui fait trembler sa voix.

In the mood for love

54e étage. Derrière les vitres de l’ascenseur, Tokyo se brouille, comme l’écran de télé que je fixais, gamine, hypnotisée par le rembobinage d’une VHS. D’en haut, la cité n’est plus que de verre et d’acier. La fameuse jungle de béton. Au loin, les eaux de la baie qui scintillent ont l’air d’un mirage. « Vous êtes arrivés », indique en japonais une voix artificielle, alors que des portes s’ouvrent sur une grande pièce vide. Le groupe de journalistes y pénètre à petits pas. Une femme au tailleur sombre leur fait soudain face, apparue comme par magie. Elle prie le groupe de patienter, s’excuse, s’incline longuement, puis s’éclipse, l’épaisse moquette étouffant le claquement de ses talons. Au mur, un bonhomme tout rond aux grands yeux bleus les observe. La dernière invention que l’entreprise de robotique a souhaité présenter à la presse. Une mascotte, comme on les aime au Japon, pense-t-on, amusé. Un bourdonnement sourd coupe court aux plaisanteries. Une horde de petits personnages hauts comme trois pommes, affublés de salopettes, foncent droit sur nous. Ils prennent d’abord soin de nous encercler, avant de plonger leurs grands yeux bleus dans les nôtres, puis de battre des ailes dans un concert de piaillements. « Kawaïïï ! », s’écrient mes collègues nippons, alors qu’ils s’accroupissent pour leur caresser le dessus du crâne. L’un des robots s’est collé à mes mollets, et continue de me fixer. Je reste de marbre, tétanisée par ce face-à-face avec la machine, tandis que mes confrères les apprivoisent gentiment. « Il veut que vous le preniez dans vos bras ! », insiste alors leur créateur, baskets et pull bleu électrique estampillé au nom du robot domestique. Il s’avance vers moi, en riant, un robot dans chaque bras. Je recule un peu plus, tandis que l’appareil à roulettes entreprend de me monter sur les pieds, comme pour m’obliger à le saisir. Ses gazouillis ressemblent à présent à des gémissements plaintifs, les SOS d’un amoureux transit auxquels je n’arrive pas à répondre. Je tente de reculer davantage. Impossible, mon dos frappe le mur. J’ai peur.

A suivre…

Cette randonnée en terres des savoirs s’enrichira bientôt d’une nouvelle étape.