Origines

Chroniques de Samuel

Livre 1

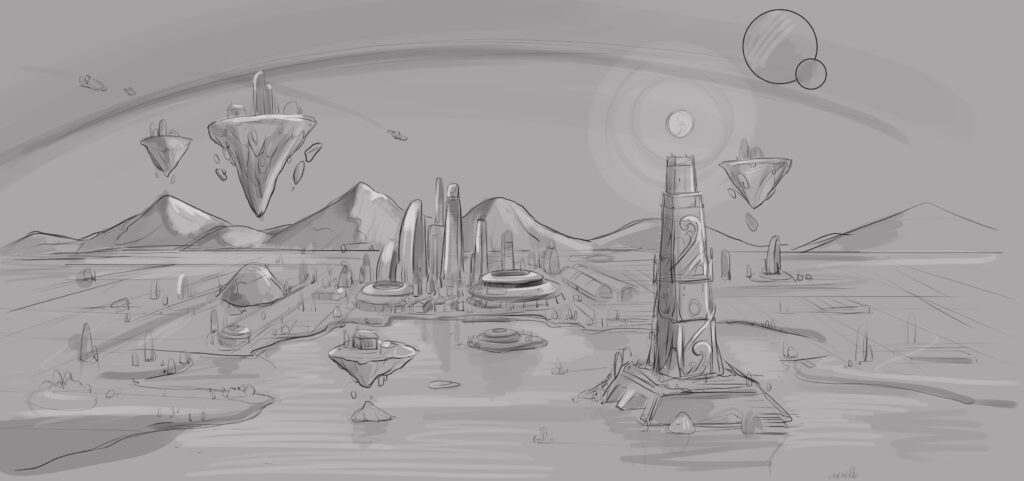

Illustration : A partir d’une image de Laurian Roo pour Nova Alexandrie

Chapitre I

I.1 – Tempête

Le vent qui sifflait en rafales faisait gémir le bois de notre frêle esquif. Des nuages gorgés de pluie se rassemblaient à l’horizon, dessinant un sombre avertissement : cette traversée ne serait pas aussi tranquille que les précédentes. A l’avant du navire, Perce-neige s’efforçait de cacher son angoisse. Elle avait compris, elle aussi. Les forces qui se liguaient contre nous allaient être d’une puissance colossale. La grande voile claquait dangereusement sous les à-coups lorsque j’accélérai la manœuvre pour la descendre au plus vite.

Nous avions cru que la côte finirait par se montrer. Qu’en redoublant d’efforts, nous finirions par atteindre Nova Alexandrie. Nous savions pourtant que cette cité ne s’offrait pas ainsi d’elle-même à qui voulait la chercher. Qu’il fallait bien plus qu’une boussole pour en trouver le cap. Nous devions forcer en nous le passage qui nous la livrerait.

Des vagues de plus en plus hautes soulevaient le voilier comme un jouet, comme une brindille abandonnée à la fureur des éléments. Les cordages me cisaillaient les mains malgré les gants. « Dépêche-toi! » criait Perce-Neige, la voix couverte par ces bourrasques qui blessaient nos oreilles et nous giflaient le visage. La nuit commençait déjà à tomber. La pluie aussi, en gouttes épaisses et lourdes comme de la grêle. Je tremblais de froid. Après tant d’heures passées à dériver, nous étions épuisés. Il nous fallait pourtant continuer ; nous n’avions plus le choix.

« Le mât… le mât ! », hurla Perce-Neige. J’eus à peine le temps de me déporter. Dans un fracas atroce il tomba quasiment sur moi. La douleur me traversa comme une décharge électrique. Je crus un instant que j’avais la jambe en miettes. Mais la chance était restée de mon côté : je pouvais encore marcher. Je serrai les dents et titubai vers elle.

Quelle folie nous avait poussés à tenter cette traversée ? Qu’importe, il était trop tard pour renoncer. Nous n’avions plus qu’une obsession : survivre. Triompher de cette frayeur qui nous labourait les tripes.

Les nuages qui obstruaient la Lune rendaient la nuit de plus en plus noire. Les vagues se creusaient chaque minute davantage jusqu’à devenir monstrueuses. Un mur d’eau s’avança vers nous et j’eus la certitude que rien, cette fois, ne viendrait nous sauver. Ni la raison, ni la foi. Le navire fut balayé comme une paille et nous fûmes projetés dans l’eau glacée.

Je me débattais, paniqué. Je suffoquais. Le sang bourdonnait dans ma tête, quand je sentis sa main agripper ma chemise. Elle me remonta vers la surface, encaissant les coups que dans l’affolement je lui portais ; et mes poumons purent enfin se remplir d’un grand bol d’air. « Au secours ! » criai-je aussitôt dans un réflexe absurde. Qui pourrait nous entendre en pleine mer ? Ma voix se perdait dans les rugissements mêlés du vent et des vagues.

Une planche émergea à quelques mètres. Je m’y hissai pour reprendre mon souffle. Elle était à peine assez grande pour nous deux, mais en nous y arrimant nous avions l’espoir de survivre encore un peu. Le temps, peut-être, qu’un bateau nous croise sur sa route… Je compris tout de suite la vanité d’un tel espoir. Personne ne nous trouverait au milieu de ces vagues, puisque nous étions entre deux mondes. Dans un no man’s land où la matière n’était déjà plus, mais où les idées n’avaient pas encore assez de force pour s’imposer. Notre destin allait s’achever dans ces limbes obscures et froides.

« C’est fini, Perce-neige, cette fois nous n’y arriverons pas, haletais-je en claquant des dents.

– Non Sam, nous devons encore y croire ! »

Il était clair qu’elle essaierait jusqu’au bout. Moi, je n’étais déjà plus submergé que par l’instinct brut et animal de la survie. Garder la tête hors de l’eau, coûte que coûte. Voler encore quelques secondes de vie.

« Je… je peux y… y arriver. Je sens sa présence, délirait-elle. C’est.. c’est… comme un souffle chaud. Je dois essayer encore une fois. Accroche toi à cette planche… tu survivras ! »

Son ton résolu m’épouvanta, tant il ressemblait à un adieu. J’ai essayé de la retenir. Mais sa volonté était plus forte que ces montagnes d’eau qui se jouaient de nous. Elle inspira un grand coup et plongea. Je la vis couler, happée par les flots sombres. Et je fus bientôt tout-à-fait seul.

Combien de temps suis-je resté agrippé sur mon morceau de bois? Les minutes se dilataient en heures. J’ignorais toujours comment le temps s’écoulait dans cet entre-deux mondes. Les vagues me projetaient comme des montagnes russes. Je luttais pour respirer, guettant le retour de Perce-Neige. Je criais son nom. Je lui en voulais de m’avoir abandonné.

Mes doigts gelés ne sentirent bientôt plus la planche. Mes bras s’engourdissaient. Un brouillard masquait peu à peu l’écume. Une brume de plus en plus épaisse qui étouffait les sons. C’est alors que j’ai vu une pâle lueur se projeter sur la mer. Comme un soleil faible, qui peinait à se lever. D’abord rouge sombre, puis orange, jaune et bientôt d’un blanc éclatant. Une lumière vive et chaude déchira la nuit, presque aveuglante. La mer se figea d’un coup, obéissant à cette lumière nouvelle. Mes doigts ont lâché prise, et je me suis laissé à mon tour couler dans cette immensité liquide qui commençait à se réchauffer.

I.2 – Réveil

Je me suis réveillé dans une chambre d’hôpital. Une infirmière s’affairait près de moi. Je l’entendais me parler dans un français approximatif, sans bien comprendre ce qu’elle essayait de me dire. Ses mots étaient étouffés, elle paraissait si loin. J’étais trop épuisé pour l’écouter. J’ai replongé dans une torpeur ouatée, rythmée de bip-bip lancinants.

Quand mes yeux se sont rouverts, j’ai retrouvé son visage familier. Elle paraissait plus proche à présent. Elle se déplaçait tout autour de mon lit. La brume se dissipait lentement dans ma tête. Je l’entendis demander mon nom.

« Samuel », bredouillai-je, la gorge douloureuse.

Elle me demanda ensuite mon âge et d’autres éléments sans intérêt.

« Où est Perce-neige ? », demandai-je plutôt. Chaque mot labourait ma trachée.

Elle ne répondit pas. Je n’obtins pas plus de réponse du médecin qui m’examina. Pourquoi mes bras étaient-ils si lourds ? Je me suis rendormi pour redevenir une masse inerte.

Le lendemain, mes idées s’étaient éclaircies. J’appris des infirmières que j’étais resté une semaine dans le coma. Une femme de chambre m’avait trouvé, inconscient, sur le lit de la chambre d’hôtel que j’occupais depuis quelques jours dans le centre d’Alexandrie, en Egypte. La jeune femme qui m’accompagnait durant mon séjour gisait à côté de moi, inconsciente elle aussi.

« Perce-neige ! m’exclamai-je. Où est-elle ? »

Le patron de l’hôtel avait appelé la police, craignant une surdose d’héroïne ou d’une autre substance. Mais aucune trace de stupéfiant n’avait été retrouvée. Ni dans nos bagages, ni dans notre sang. Comme nous avions des passeports français, l’ambassade avait pris en charge notre transfert vers l’hôpital anglo-américain.

« Où est Perce-neige ? » insistai-je, hébété, jusqu’à ce qu’enfin on me réponde.

Une infirmière consentit, le jour suivant, à m’amener auprès d’elle. Je compris alors pourquoi ils avaient voulu, par simple humanité, m’épargner d’affronter trop tôt cette épreuve. Mon amie reposait inconsciente, bardée de sondes, au milieu d’une forêt d’écrans qui enregistraient l’activité de son cerveau. Parfaitement immobile, les paupières fermées, dans un coma profond, elle fusionnait avec un large tuyau translucide qui s’enfonçait dans les profondeurs de sa gorge. Je lui ai caressé doucement le visage, prenant entre mes doigts une boucle de ses cheveux. Je me suis lentement accroupi pour pleurer.

Les médecins ne comprenaient pas. Inconsciente comme elle était, Perce-neige aurait dû présenter un électroencéphalogramme quasiment plat. Or, les courbes montaient et descendaient à un rythme hallucinant, selon des séquences qui ne correspondaient à rien de connu. Bien que quasi-morte, elle avait un cerveau infiniment plus actif que le nôtre. Sa consommation d’énergie n’avait rien à voir, non plus, avec celle d’une personne en état végétatif. Elle engloutissait le glucose comme un marathonien. Un médecin m’expliqua que le cerveau consommait normalement jusqu’à un quart de l’énergie de l’organisme. Mais là, on s’approchait de 99 %. Chaque neurone était en activité maximale. Comme si elle n’était quasiment plus qu’esprit. Comment était-ce possible ? Et combien de temps son cerveau allait-il tenir à un tel rythme ? Pour les médecins, son cas était une énigme.

J’ai aussitôt compris qu’elle avait gagné. Et que nous l’avions perdue.

I.3 – L’âme d’un idéal

Aurais-pu la sauver? La protéger à la fois d’eux et d’elle-même? De cet amour démesuré qu’elle portait pour ce monde? Cette question me hante, bien sûr. Je ne viens pas chercher, du reste, en vous racontant cela, votre pardon ou votre indulgence. Ni même votre compréhension. J’essaie juste de ne pas devenir fou.

Perce-Neige m’avait dit, juste avant que nous nous lancions dans cette ultime traversée, que chaque être devait trouver la raison de sa propre existence, et qu’elle était heureuse d’avoir forgé la sienne. Fallait-il que pour cela je perde la mienne? J’aurais voulu lui dire que je n’avais risqué cette invraisemblable aventure que pour rester encore un peu à ses côtés. Que Nova Alexandrie avait pour moi la consistance d’un rêve qui me menait d’abord vers elle. Car elle valait encore plus que ce monde pour lequel nous nous battions. Elle en était devenue l’âme radieuse. Et je l’aurais suivie quel que soit son combat. Mais elle était partie seule, cette fois. Et je n’ai rien pu faire pour l’en dissuader.

Que puis-je faire de plus aujourd’hui, si ce n’est raconter. Expliquer l’idéal pour lequel elle s’est sacrifiée, pour qu’on se rappelle au moins le sens de ce qu’elle a fait. Elle était de ces gens qui vivent pour quelque chose de plus beau, de plus grand qu’eux. Une sainte ? N’exagérons rien. Quoique… nous étions nombreux à avoir foi en elle.

Je me suis rendu chaque après-midi à son chevet, guettant un signe de réveil, le frémissement d’un doigt. J’ai espéré qu’elle ouvre enfin les yeux et qu’elle me parle. Entendre encore une fois le timbre chaud de sa voix, sentir son regard mutin se porter sur moi tandis que d’un sourire elle m’aurait dit : « Sam, ne t’ai je pas promis que je serai toujours là pour toi ? »

En un sens, elle a tenu parole. Car elle me parle encore aujourd’hui. De nous deux, elle est la seule à avoir gardé son éternelle jeunesse. Et la force infinie de ses rêves.

Une nuit, elle s’est envolée. Au petit matin, les médecins ont retrouvé son lit vide. Il n’y avait plus aucune trace d’elle, si ce n’est le drap encore froissé. Personne n’a compris ce qu’il s’était passé. Les caméras de surveillance n’ont rien enregistré. Dans les couloirs, les gardiens n’ont rien vu. Les enquêteurs qui se sont déplacés ont classé l’affaire et sont passés à autre chose. C’est le mieux qu’ils pouvaient faire. Car une chose est sûre : là où elle repose aujourd’hui, elle a enfin trouvé la place à laquelle elle aspirait. Elle a réalisé ce pour quoi elle était née. Et nous veillons sur elle en ce monde, comme elle veille sur nous dans l’autre.

I.4- Secret

J’aimerais vous dire dès maintenant où elle est, et pour quel monde elle s’est battue. Mais vous me prendriez au mieux pour un mystique, au pire pour un fou. Mieux vaut donc raconter depuis le début, même s’il n’est pas certain qu’à l’issue de mon récit vous me considériez toujours comme sain d’esprit. Certains diront que j’ai passé trop de temps dans les livres, que je ne sais plus ce qui est réel. Peut-être… Mais de quoi peut-on vraiment être sûr ? Vous-mêmes, seriez-vous prêt à parier, sur votre vie, que la chaise sur laquelle vous êtes assis n’est pas une production de votre esprit ? Que vous ne vivez pas un rêve éveillé, et qu’il y a bien un monde objectif au-delà des perceptions qui vous envahissent ? Je pense, donc je suis, affirmait Descartes au 17e siècle. Au moins de cela sommes-nous certains. Alors prenons-le au mot. Mais n’en faisons pas un simple jeu d’écriture, une citation convenue. Exister, c’est sérieux tout de même ! Faut-il vraiment penser pour être ? Et le monde, en retour, n’existe-t-il que parce que nous le pensons ? Celui que nous avons parcouru, Perce-neige et moi, était bien réel. Je vous le prouverai.

Je sais qu’en le révélant je trahis certains des Maîtres qui m’ont fait confiance. Il devait rester caché. Durant des siècles, le secret avait été bien gardé. D’une génération à l’autre, ils ne l’ont livré qu’à quelques initiés, gardant closes les portes de leur cité à quiconque n’était pas digne de les entr’ouvrir. Il fallait garder sa perfection.

Quel orgueil ! Quel aveuglement ! J’en rirais si cela ne m’avait coûté ma bien-aimée. Non, leur monde n’est pas aussi parfait qu’ils le voudraient. Il est comme tous les mondes, avec ses parts d’ombre et de lumière, ses héros et ses lâches. Et c’est très bien ainsi. Il est à l’image de nous-mêmes puisque c’est nous qui, en définitive, le construisons.

Je sais surtout qu’il reste en danger. Parce qu’ils voulaient en faire un cimetière, figé dans son immuable perfection. Moi, je préfère la vie. Toujours fragile, toujours instable, prête à se salir pour persister. Vivre c’est bien prendre le risque de s’altérer au contact du réel, non ? De délaver ses idéaux dans l’eau usée des conceptions d’autrui. Vous n’êtes pas d’accord ? Tant mieux, nous en débattrons… Pour l’heure, entendons-nous au moins sur un point : on ne construit pas une cathédrale tout seul. Encore moins une cité, riche de toutes les nouvelles idées qui s’y créent chaque jour. Alors un monde, pensez-donc !

Quel monde ? J’y viens. Mais parce que je veux être sûr d’être bien compris, je vous raconterai tout ce qui s’est passé, sans rien omettre ni cacher. Et comment j’en suis arrivé à ne pouvoir croire moi-même ni ce que je voyais, ni ce que je vivais. Jusqu’à ce que je comprenne enfin ce qui m’est arrivé.

Chapitre II

II.1 – L’appel des vagues

Par où commencer ? Peut-être par cette rencontre providentielle avec celui qui est devenu mon Maître – si je peux me permettre d’anticiper un peu.

Je me souviens surtout de son regard, à la fois tranquille, accueillant et pourtant aiguisé comme un scalpel. Au bord de la falaise, il fixait la Méditerranée comme s’il faisait sienne son immensité sereine. Cette même mer que j’affronterais, plus tard, dans un duel sans merci. J’ignorais à l’époque sa force symbolique, mais je sentais déjà la puissance physique de ses vagues. Ces vagues qui m’appelaient comme le font les sirènes. C’était à mes oreilles un doux chant contre lequel je n’avais ce jour-là nulle envie de me battre. Au contraire. Leur appel était la promesse bienvenue d’une fuite définitive et libératrice; la fin d’un vide qui alors m’étouffait. Dans le ciel, la traînée blanche d’un avion de ligne commençait lentement à s’estomper, trace fugace d’un voyage dont j’ignorais la destinée. Quand cet homme s’est tourné vers moi, j’étais déjà debout sur le parapet, les muscles tendus. Il a tout de suite compris.

« Vous allez faire une belle ânerie », s’est-il contenté de dire.

Le ton de sa voix intimait l’obéissance. Je me suis assis, tétanisé, au bord d’une petite route où ne passait personne. Et nous avons parlé, sa voix posée répondant à mes bredouillements saccadés.

Il attendit patiemment que je me calme. J’entamai alors l’histoire banale d’amours qui se terminent – mal – dans une vie qui sonnait creux. Je vous fais grâce des détails : j’ai presque honte, aujourd’hui, d’avoir importuné ce grand homme avec des tracas qui me paraissent à présent si ordinaires. Mais comprenez que je n’avais guère plus d’une vingtaine d’années, et j’avais pour excuse de n’avoir encore rien vécu de plus dramatique.

Il m’écouta cependant. Et pendant quelques heures, j’eus un confident aussi attentif que bienveillant. Je ne saisirai que plus tard la chance extrême que j’ai eue de rencontrer un Chemineur de son envergure. Je comprendrai, aussi, quel travail et quels sacrifices lui avaient permis d’en arriver à une telle maîtrise. Mais cette fois, n’anticipons pas…

Mes petites déconvenues furent bien sûr vite oubliées. Il démonta en quelques mots mon romantisme à deux sous, dénoua les serments factices que j’avais proférés à mes anciennes muses. Et je me surpris bientôt à rire avec lui de ce qui m’apparaît depuis comme les affres ordinaires d’un esprit trop romanesque. On s’invente les tragédies que l’on peut…

Plus épineuse à ses yeux était la vacuité poisseuse qui emplissait ma vie. Je n’étais pourtant pas plus mal loti que les autres. Je venais d’achever des études de sciences plutôt réussies. J’avais quelques besoins d’argent, comme tout le monde. Un loyer à honorer, une voiture à payer, la perspective d’un voyage que je projetais dans le Péloponnèse. Je gagnais plus ou moins ma vie en écrivant des articles dans différents magazines culturels. Rien d’infamant, et je m’en sortais plutôt bien. Suffisamment pour vivre correctement en tout cas. Mais je ressentais déjà cette impression que tout était joué. Que mon espace de choix se limiterait bientôt aux divertissements qui meubleraient mes soirées, aux formules touristiques qui occuperaient mes congés. Sortir au cinéma ou regarder la télévision ? Visiter Madrid ou Londres ? Telle Madame Bovary, désespérée par sa petite vie provinciale, j’aspirais à mieux. Je sentais passer loin de moi le grand souffle de la vie.

Les missions, pourtant, ne manquent pas pour qui ressent le besoin de s’en attribuer une. Mais sans que je puisse comprendre pourquoi, mon avenir s’enfonçait inéluctablement dans le confort sournois d’un canapé. Je me débattais dans une mélasse sucrée. Disons-le, ma vie suintait l’ennui.

Certains destins ne fleurissent que dans l’adversité. Gandhi, Mandela, Luther King se sont battus chacun à sa façon contre des géants. Mais comment dompter le vide ? Peut-on triompher contre le néant ? Mon ennemi était ma propre envie partagée de tous d’avoir une vie aussi agréable que possible. Et j’étais si désemparé de ne pouvoir forger d’autres objectifs. Je comprends aujourd’hui à quel point je n’étais que le reflet docile et sans génie d’une époque, d’un Zeitgeist ou « esprit des temps », comme le disent si bien les écrivains allemands. Ce début de 21e siècle paraissait englué dans un refus cynique de toute utopie.

Touché par mon désarroi, ce vieil homme promit de revenir le lendemain. Même lieu, même heure. Et nous prîmes l’habitude de nous retrouver, face à la mer, le visage offert aux embruns, pour discuter de ce que j’allais bien pouvoir faire des années qu’il me serait donné de vivre.

II.2 – Dialogues

J’ignore ce que cet être exceptionnel pouvait bien retirer de nos entretiens, lui qui avait croisé des destins bien plus lourds que le mien. Sans doute était-ce justement ma sensation d’insignifiance qui le motivait. Il avait dû y voir un défi. Car donner sens à une vraie tragédie est à la porté du premier apprenti. Mais tirer la substance d’une vie banale à en mourir, voilà qui justifiait les compétences d’un grand Maître. Sans doute aussi a-t-il craint que je ne fusse une proie trop facile pour l’une de ces sectes qui fleurissaient sur la crédulité des âmes en quête d’un nouvel équilibre.

J’avoue l’avoir soupçonné, au début, d’être lui-même un gourou en mal de disciples. Il en avait le charisme, et cet aura de mystère, de profondeur émotionnelle qui entourait chacune de ses phrases. Comment ai-je pu douter de sa sincérité ? Et ne pas voir que son projet était au contraire de prévenir les esprits fragiles de toute tentation de cet ordre.

Son érudition paraissait sans limite. Il maîtrisait l’histoire, de l’antiquité lointaine aux derniers soubresauts des conflits les plus actuels. Mais il me parlait aussi de Platon et de son monde des Idées, peuplé de concepts purs et éternels que nos cerveaux maladroits ne faisaient qu’approcher. Il me décrivait sa République, cité idéale gouvernée par des philosophes éclairés. Etait-elle si aboutie ? Nous convenions tous deux que Platon n’était pas démocrate. Et que sa République élitiste reflétait les préjugés de son temps. Aurait-elle pu affronter les défis d’aujourd’hui ? Nous en avons débattu des heures. Mais plus que Platon, c’était Epictète, l’esclave stoïcien, qu’il aimait citer.

« Un homme capable d’un tel détachement, s’enthousiasmait-il, qu’après s’être fait dérober dans sa cabane toujours ouverte, la lampe en fer qu’il venait d’acheter, il se contentait d’en rire : si le voleur revenait, il serait bien dépité de n’en trouver désormais qu’une en terre. »

Les stoïciens, m’expliqua-t-il, s’appuyaient sur un principe fondamental : le monde est tel qu’il est, et il serait vain de croire que nous pouvons, seuls, le changer. Mais la façon dont nous le voyons nous appartient en revanche totalement. C’est donc bien notre façon de voir les choses qu’il faut d’abord transformer. Et alors, peut-être, le monde lui-même changera.

« Accepte que le monde soit comme il est, et non comme tu voudrais qu’il soit, et tu seras heureux !

– Mais n’est-ce pas se résigner à l’inaction, voire à la lâcheté ?

– Pris au pied de la lettre, j’en conviens, me rétorqua-t-il. Mais le vrai enseignement est ailleurs : il pose la frontière fondamentale entre ce qui dépend de nous – là où nous pouvons réellement agir – et ce qui n’en dépend pas et ne doit donc pas monopoliser nos attentes. Ne te fatigue pas à réclamer d’autrui, ou du destin, des fruits qu’ils ne peuvent pas promettre. Epictète nous invite à nous concentrer plutôt là où nous avons un vrai pouvoir, sur nos représentations et sur nos propres actions. Prends ce monde pour ce qu’il est, sans attente ni préjugé. Mieux, aime-le tel qu’il est est. Nous trouverons ensuite un chemin pour le changer ensemble. »

De là il bifurqua sur la Relativité d’Einstein. Je ne prétendrais pas avoir compris l’intégralité de ses démonstrations, mais il était question, là encore, de représentations : la planète en orbite autour du Soleil, insistait-il, suit en fait une ligne droite, mais dans un espace-temps dont la géométrie-même est courbée par la gravité de l’astre. L’important n’est donc pas tant ce qu’on voit mais ce qu’on en déduit : la planète suit-elle une courbe ou une ligne droite ? Courbe dans le cadre de l’espace-temps absolu de la physique de Newton, droite dans l’espace-temps relativiste d’Einstein. Ni Newton ni Einstein n’a raison ou tort, car ils définissent différemment ce qu’est une ligne droite. Mais on peut juger la richesse et l’efficacité respective des deux systèmes de pensée. La relativité d’Einstein permet d’obtenir de bien meilleurs instruments, comme le GPS qui repose sur ses principes, et explique davantage de phénomènes, que la vieille physique de Newton.

Je devinais chez lui un plaisir évident à me démontrer que le monde dans lequel je vivais, intellectuellement construit par des années de pratique universitaire, n’en restait pas moins une accumulation de préjugés, d’idées reçues. Il n’est de pire sot, martelait-il, que celui qui croit savoir. Et rien n’est plus dangereux que la certitude d’avoir acquis une quelconque vérité. Il en devenait parfois presque agaçant, me poussant sans cesse dans mes retranchements.

Lui-même semblait maîtriser la plupart des sciences. J’appréciais cependant que son savoir ne fût pas qu’abstrait. Ce n’était pas une succession de principes puisés laborieusement dans les livres. Je sentais au contraire chez cet homme une articulation intime avec le vécu, une fusion maîtrisée entre l’essence et l’expérience, entre la raison et les émotions.

Il ne tirait aucune vanité de son écrasante culture. Au contraire, il applaudissait les traits d’esprit que j’arrivais péniblement à lui opposer, comme on félicite le débutant qui, sur un court de tennis, renvoie enfin une balle. Je me sentais désarmé face à l’intelligence d’un homme qui parlait avec la sagesse cumulée de plusieurs siècles d’études, qui pouvait me décrire les joies et les angoisses des plus grands savants de l’histoire comme s’ils avaient été de lointains compagnons de route. Il me parlait de la colère enfouie de Newton, abandonné enfant par sa mère jusqu’à ce que meure le beau-père qui ne voulait pas de lui. Il me décrivait la mélancolie infinie de Darwin quand il perdit sa fille. L’exaltation furieuse d’Evariste Galois qui, à 20 ans, la veille du duel qui lui coûtera la vie, griffonnait à la hâte une théorie des groupes qui révolutionnera les mathématiques du 19e siècle. « Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps ! », répétait le jeune Evariste avant de laisser ses brouillons à la postérité. Je sentais dans la voix qui m’en faisait le récit l’émotion d’un souvenir toujours vivant. Mais d’où le tirait-il ? Mes cours d’université se remplissaient, au fil de ses récits, d’une saveur nouvelle.

Il était tout aussi capable d’esquisser le futur, comme s’il le voyait de ses propres yeux, me décrivant l’enchaînement prévisible et inéluctable des faits, telle une histoire déjà écrite qu’il aurait vécue. Quand ? Comment ? Si j’avais été croyant, cet homme m’aurait fait l’effet d’un dieu ou d’un prophète.

Il me rassura néanmoins : il était bien humain. Et j’en eus plusieurs fois la preuve quand je le vis plus tard terrassé par un mauvais rhume ou quelques rhumatismes qui s’accumulaient avec l’âge. Peut-être était-il un de ces héros grecs, mi-humain mi-divin ? Face à lui, j’oubliais mes certitudes et m’ouvrais à d’autres réalités.

II.3 – Camille

Je finis un jour par lui demander son nom. « Camille », me répondit-il de sa voix posée. C’est à peu près tout ce qu’il me révéla sur lui. Car cet homme capable de parler de tout, se livrait peu. Je ne sus si c’était par pudeur ou par nécessité. Aujourd’hui, je mesure l’étendue des secrets dont il voulait simplement me préserver.

J’ai partagé avec lui le quotidien des anciens Grecs et des Romains, les angoisses de Pascal face aux espaces infinis, la jubilation des premiers Pythagoriciens devant les mystères de l’arithmétique et celle d’Einstein devant ceux de l’espace-temps. J’ai vécu avec les Templiers. J’ai connu les convulsions de la Révolution française, la soif de liberté des colons d’Amérique. J’ai navigué dans la mythologie des Amérindiens, côtoyé les dieux des Polynésiens. Nos discussions démarraient sur la plage, à l’heure où les baigneurs rentraient dîner. Et ne se terminaient que lorsque le soleil se couchait. Nous nous donnions alors rendez-vous pour une prochaine soirée, dans un perpétuel recommencement. Mon monde, d’un coucher de soleil à l’autre, se remplissait de couleurs nouvelles.

Je sentais chez Camille un plaisir évident à me retrouver. Les réponses que j’esquissais maladroitement aux questions qu’il me posait semblaient le remplir d’une joie sincère. Celle que ressent sans doute le professeur face à un jeune élève qui progresse à grands pas. Une complicité intellectuelle s’établit peu à peu entre nous. Mais pas seulement. Car ses questions bifurquaient à l’occasion sur ce que j’attendais de la vie. Je compris bientôt qu’il ne cherchait pas vraiment à me rendre plus érudit, mais plutôt à savoir jusqu’où pouvait aller mon attrait pour les idées. Il traquait en moi sans état d’âme tout orgueil à vouloir briller, toute inclination à la fatuité gratuite, pour me ramener durement à la posture plus exigeante et vraie de celui qui reçoit avec humilité ce que le monde, pour peu qu’on l’écoute sans artifice, s’efforce de nous dire.

Comme nous marchions un soir sur la plage, nous croisâmes un scarabée, renversé sur le sable, qui battait vainement des pattes pour se remettre sur le ventre. Ses efforts stériles me touchaient. J’y voyais une métaphore profonde de notre propre impuissance face aux forces aveugles de ce monde. J’interrompis Camille pour porter spontanément secours au coléoptère.

Je le pris délicatement et le reposai sur ses pattes. Nous restâmes un moment à suivre sa course lente dans le sable où il finit par se cacher. Nous étions heureux d’avoir, d’un geste trivial, changé le destin d’une infime créature. Camille ne dit pas un mot. Mais dans le regard qu’il me portait, je sentis que quelque chose avait changé.

Après plusieurs semaines de discussions intenses, je fus surpris de trouver un soir à ses côtés une dame d’âge mûr. Leur ressemblance était frappante. Ils étaient pourtant physiquement très différents : alors que Camille était petit et bonhomme, cette dame était plutôt élancée. Mais ils portaient tous deux les mêmes sandales de cuir dont l’usure témoignait des longues marches qu’ils avaient dû mener. Ils étaient vêtus des mêmes tissus amples et grossiers, dont chaque pli semblait obéir à une obscure discipline. Ils avaient l’air – si je peux me permettre cette comparaison – de deux apôtres. Il m’arrive encore d’en rire quand j’enfile aujourd’hui à mon tour mes sandales, en tous points semblables à celles qu’ils chaussaient.

Tous deux avaient surtout ce même regard, cette détermination tranquille, cette bienveillance qui ne vous laissait cependant aucun espace de dissimulation. La voix de cette dame était tout aussi posée que celle de Camille. Et je compris très vite, au flot continu de questions qu’elle m’adressait, qu’elle était à son tour venue me tester.

Je me suis prêté au jeu de bonne grâce. Après tout, ses questions nous entraînaient vers des sujets tout aussi captivants. Tout en marchant sur la plage, nous avons donc discouru d’histoire, de religion, de politique ou de morale. Elle voulait avoir mon avis sur tout. Ou plutôt – je n’étais pas naïf – elle évaluait ma capacité à argumenter mes vues et à en accepter d’autres, radicalement différentes. Elle prenait plaisir à me déstabiliser, à tester ma patience face à des opinions grossières, qu’elle contrecarrait aussitôt par des raisonnements dont la subtilité me laissait sans répartie. Quand l’entretien s’est terminé, je réalisai que le soleil s’était depuis longtemps couché.

II.4 – Académie

« Te sens-tu mieux à présent ? », me demanda Camille au rendez-vous suivant.

Je lui avouai que le monde avait repris bien des saveurs depuis nos discussions.

« Bien, se contenta-t-il de répondre, esquissant un sourire satisfait. Aimerais-tu les poursuivre dans un cadre plus stimulant ? »

Je l’écoutai avec gourmandise. Il me parla d’un domaine, perdu dans la garrigue, dans lequel des esprits curieux, venus d’horizons les plus divers, venaient satisfaire leur passion du savoir et de l’échange. Une Académie, telle que Platon lui-même aurait pu la concevoir s’il avait pu partager les valeurs de notre époque. Le séjour y était gratuit, me rassura-t-il, bien que les dons de toutes sortes y fussent naturellement bienvenus. Il n’y avait qu’une seule contrainte : rester discret sur son existence. Il insista vivement sur ce point.

« Nous réservons pour l’instant son accès à un public sélectionné », justifia-t-il, gêné par les sous-entendus d’une telle politique. Que le plaisir d’échanger des savoirs pût être réservé à une quelconque élite était en effet choquant. Ne devaient-ils pas au contraire être diffusés autant que possible ? Il en convint avec moi. Mais je voyais bien que cette question le mettait mal à l’aise.

« Cette Académie est peu ordinaire, souligna-t-il. Les portes qu’elle ouvre ne peuvent être empruntées pour le moment par tout le monde. Y accueillir des jeunes gens comme toi est déjà le résultat de douloureux débats. Certains équilibres ne doivent pas être rompus trop vite. »

Ces phrases farcies d’énigmes piquèrent ma curiosité. Je fus tout de suite impatient de découvrir ce mystérieux domaine. J’acceptai donc de bonne grâce la contrainte qui me fut imposée de ne m’en ouvrir à personne. De retour chez moi, à Montpellier, dans le studio que j’occupais depuis des années près des universités, je rassemblai mes affaires. Je téléphonai à mes parents, pour qu’ils ne s’inquiétassent pas, leur expliquant que je partais en voyage. Je les prévins que durant plusieurs semaines je serais sans doute très peu joignable. Comme il m’arrivait parfois de partir en reportage, ils n’en furent pas surpris. Je confiai mes plantes à un voisin, qui me fit l’amitié de prendre aussi en pension mon poisson rouge. J’étais prêt.

Si j’avais dit alors à mes parents que je partais au bout du monde, je n’aurais menti qu’à moitié. Car après un long trajet en voiture sur des routes sinueuses puis des chemins terreux, je découvris bientôt qu’il fallait, pour accéder à l’Académie, continuer pédestrement à travers la garrigue et les plateaux calcaires. Aucune route n’y menait. Comme s’ils avaient voulu se préserver de toute visite importune. Ne comptez pas sur moi pour vous en révéler la position : si Camille m’a offert d’y entrer, c’est qu’il avait flairé que j’étais homme à tenir mes promesses.

Je le suivis donc, équipé d’un sac-à-dos dans lequel j’avais fourré quelques affaires, le long d’un interminable sentier de chèvres qui serpentait dans des futaies de chênes verts et d’oliviers. Les crissements de criquets se mêlaient à l’insistance des cigales, dans un rythme lourd, obsédant. Je transpirais. Je hâlais. Mes chaussures butaient sur les pierres. Mais je devinais qu’il était malvenu de me plaindre. J’avançais en silence, mon sac se balançant sur mes épaules. Je compris assez vite que ce chemin de croix avait pour but de mettre ma détermination à l’épreuve.

Camille suait lui aussi comme beurre au soleil. Ses fines sandales ne devaient pas ménager ses orteils. Mais il ne semblait pas en souffrir. Jamais il ne soufflait, arborant au contraire le sourire satisfait du berger qui rentrait au mas. Il connaissait chaque pierre de ce chemin aride, pour l’avoir tant de fois parcouru.

L’Académie finit par apparaître au loin, perchée sur un éperon calcaire. Elle ressemblait à ces châteaux cathares inexpugnables, avec leurs hautes tours et leurs remparts épais. Sa construction, me raconta Camille, remontait à des temps reculés où l’obscurantisme le disputait à un sens certain du merveilleux. Les siècles étaient passés. Les hommes s’étaient déchirés, ici comme ailleurs. Mais les murs étaient restés, bâtis dans cette pierre inerte qui défiait le temps. Camille me parla d’une confrérie, d’un Institut qui en avait pris possession il y a plusieurs siècles, séduit par son isolement propice au recueillement. Un surnom lui fut donné : la Citadelle. Car elle offrait un refuge pour qui voulait se préserver de la fureur stérile du monde. Loin des grandes cités et de leur vaine agitation, elle est longtemps restée à portée de quelques villages de paysans, qui l’alimentaient et donnaient à ses pensionnaires l’occasion de rompre leur isolement. Un cadre parfait pour entamer de longues études. De grands auteurs, m’assura Camille, avaient profité de cet environnement propice pour démarrer ou parfaire une oeuvre. Mais il ne voulut me dire ni qui, ni quand, tenu qu’il était lui aussi par ses promesses de secret. Il me parla d’une bibliothèque gigantesque, contenant des manuscrits originaux du Moyen-Age, et même des restes de papyrus, sauvés lors de la destruction de la grande bibliothèque d’Alexandrie. Ces œuvres majeures appartenaient, depuis, à cet Institut dont l’existence s’était maintenue sans bruit au fil des siècles.

La soif m’asséchait la bouche. Je sortis ma gourde pour en tirer une gorgée tiède, presque chaude. Elle avait un arrière-goût de terre. C’est alors que nous croisâmes deux autres marcheurs. Je reconnus tout de suite l’amie de Camille que j’avais rencontrée sur la plage. Elle me salua, un peu essoufflée. Son compagnon de route, de quelques années plus jeune que moi, semblait épuisé. Assis sur une pierre, au bord du chemin, il haletait et massait ses orteils rougis par la marche. Je fus surpris par l’extrême blancheur de son visage. Ses traits fins, sa chevelure blonde finement bouclée et ses habits de marque, tranchaient avec les étoffes grossières dont était à nouveau vêtue la dame qu’il accompagnait. Je compris aussitôt qu’il avait été, lui aussi, sélectionné pour monter dans la Citadelle. Et qu’il souffrait, plus encore que moi, de l’inconfort de ce chemin rocailleux.

« Veux-tu boire un peu ? lui demandai-je en lui tendant ma gourde.

– Merci. Je meurs de soif. Cette marche est interminable, gémit-il, le souffle encore coupé.

– Tu vas à l’Académie toi aussi ?

– Si je survis à ce coupe-jarrets qu’ils appellent un sentier ! »

J’ai souri et récupéré ma gourde.

« Comment t’appelles-tu ?

– Iris. »

Nous sommes tout de suite devenus amis.

II.5 – Olivier

Après de longues heures de marche, nous finîmes par atteindre la Citadelle. Elle était beaucoup plus massive, vue de près, que ce que sa silhouette lointaine laissait transparaître. Toute en pierres, elle jaillissait par endroits directement du roc, comme si on l’avait voulue indestructible, à l’épreuve des hommes et du temps.

La cour d’entrée abritait un immense olivier qui avait été planté il y a plus d’un siècle. La légende disait qu’un mari jaloux, venu ici chercher refuge après le meurtre de son épouse qu’il soupçonnait infidèle, avait enfoui dans l’humus un frêle rameau en repentir. Le rameau s’était fortifié ; il était devenu ce tronc large aux contours capricieux, au bord duquel venaient s’asseoir les visiteurs, sur ce banc de pierre d’où l’on pouvait surveiller en contre-bas toute la vallée. L’arbre veillait en sentinelle silencieuse sur ce pays de garrigue, de caillasses et de chênes verts.

Le corps de l’épouse violentée reposait, paraît-il, dans cette terre meuble où l’olivier avait projeté ses épaisses racines, et où le meurtrier fut plus tard inhumé à son tour. Leurs corps s’étaient défaits. Ils s’étaient lentement mêlés à cette vie besogneuse et grouillante qui, sous nos pas, digère sans bruit le passé, en décompose jusqu’aux plus profonds souvenirs, pour forger le terreau qui nourrira l’avenir. Qui sait si ce couple, à nouveau réuni dans la fraîcheur grave de l’humus, avait su enfin retrouver une quelconque forme de paix ?

Personne n’était allé vérifier. Remuer cette terre aurait été un sacrilège. Et, à vrai dire, tout le monde s’en fichait. Peu importait que la légende fût vraie ou fausse, la force du symbole n’en était pas moins rappelée au nouveau visiteur : c’est du récit de nos actes que se nourrissent les vies à venir. De ces souvenirs que chacun tisse selon sa propre trame pour en faire émerger quelques bribes de sens. Vite intégré dans la confrérie du lieu, le criminel repenti fit preuve d’un tel dévouement qu’il en devint, au bout de vingt ans, l’un des piliers, éclairant d’une sagesse douloureusement acquise d’autres esprits perdus en quête d’une fragile lumière.

Le tronc noueux, craquelé, boursouflé, exhalait une odeur forte, presque rance, distillée sans doute par les innombrables confidences que venaient lui murmurer les âmes encombrées de secrets. Car il était d’usage de venir se recueillir sous son feuillage, à toute heure, mais plus encore au crépuscule, quand les vieux démons se réveillent et que les masques tombent, pour y puiser la force d’affronter ses faiblesses. L’olivier était devenu, au fil du temps, la mémoire vivante de ces murs. Et si l’huile tirée de ses fruits avait ce parfum enivrant qui en faisait sa renommée, il fallait y voir la marque des insondables souvenirs qui avaient âprement fermenté en une saveur unique. Cette huile était devenue quasiment sacrée. Comme la pierre philosophale des anciens alchimistes, elle avait – disait-on – le pouvoir de transmuter le plomb des regrets en promesse de pardon. Elle était, surtout, symbole d’humilité. Et rappelait à chacun qu’en entrant à l’Académie, on perdait toute prétention à imposer sa vérité.

« Laissez les jugements aux mauvais prêtres », assénait le vieil Isaac, qui dirigeait d’une main ferme la Citadelle depuis déjà vingt-sept ans. « Toujours écouter ce monde, ne le juger jamais » : la formule était gravée dans la pierre, sur le fronton, afin que nul ne l’oublie. Une formule qui résonne aujourd’hui d’une mordante ironie…

II.6 – Maurice

Nous fûmes accueillis par Maurice, un homme aussi vieux que les murs, qui faisait office d’intendant. Petit, râblé, un peu voûté par le poids des années, il avait une voix grêle que l’absence de dents n’aidait guère à comprendre.

Il nous servit tout de suite un rafraîchissement. Une eau claire du puits qui valait, pour peu qu’on eût vraiment soif, tous les vins de grands crus. Iris but son verre d’un trait, puis en redemanda un autre. Maurice parlait peu. Sans doute parce qu’il était dur d’oreille. Ou peut-être parce qu’il n’avait rien à dire. Mais il avait encore des jambes alertes et nous fit faire au pas de charge une visite sommaire des lieux.

Le bâtiment central abritait une grande salle à manger, équipée de lourdes tables en chêne massif entourées de bancs. Une vingtaine de personnes y discutaient bruyamment, tandis que des cuisines attenantes se dégageait l’odeur d’une soupe qui serait bientôt servie. De part et d’autre de cette grande salle s’alignaient quatre pièces, qui faisaient manifestement office de lieux de classe. Les chaises y étaient disposées en U, au centre duquel devait se tenir le professeur. Face au U, un tableau noir occupait le mur. Une profusion de plantes, de statues, tableaux et autres œuvres en pierres ou en bois, réalisés par les pensionnaires, apportaient une chaleur inhabituelle, une vie aussi foisonnante qu’incontrôlée, comme si chacun avait voulu y laisser son empreinte. Le message était limpide : la classe était territoire autant de l’élève que du maître, un espace partagé où chacun avait à coeur de se sentir tout à fait « chez lui ». Le contraste était frappant avec les salles insipides, aux relents de sueur et d’ennui, des universités dans lesquelles j’avais auparavant étudié.

J’avais hâte de découvrir la bibliothèque dont Camille m’avait tant parlé. Elle était située dans un autre bâtiment, derrière la salle à manger, dans ce qui avait dû être à l’origine le donjon de cette place forte. Imposant, ce dernier semblait avoir émergé de lui-même du rocher qui en constituait la base, surplombant la falaise comme un phare. La bibliothèque en occupait quasiment tous les étages. Elle était le joyau, le coeur battant qui irriguait la Citadelle. Maurice poussa en haletant l’épaisse porte de bois qui en gardait l’entrée. Les gonds séculaires crissaient, laissant la porte frotter bruyamment sur la grosse dalle marbrée du seuil. Nous fûmes accueillis par cet air frais à l’odeur de vieille pierre qui est celui des églises.

Nous retrouvâmes à l’intérieur les mêmes tables en chêne, les mêmes bancs rustiques, au milieu d’étagères garnies de milliers d’ouvrages. Il y régnait un silence monacal propice à l’étude, et une senteur un peu âcre, mélange de vieux bois, de papier et de cuir. L’atmosphère était celle d’une abbaye du Moyen-Age, et je n’aurais pas été surpris d’y voir, alignés devant leurs pupitres, quelque assemblée de moines copistes calligraphiant avec soin des traités d’Aristote ou de Thomas d’Aquin. Les meurtrières avaient été élargies en fenêtres qui diffusaient une lumière tamisée.

Dans un angle, un petit salon avait été aménagé. Iris et moi nous nous assîmes un moment sur deux des fauteuils, dont l’esthétique japonisante tranchait avec l’ambiance médiévale de ce lieu. Un vieil asiatique, presque aussi mûr que Maurice, rajusta son kimono et vint d’un pas calme s’incliner devant nous.

Il s’appelait Amako et se présenta comme un authentique maître du thé, accessoirement gardien de cet univers de livres sur lesquels il veillait en pâtre bienveillant mais vigilant : il connaissait, de mémoire, l’emplacement précis de chaque ouvrage, dont il notait méticuleusement tout emprunt sur un carnet. A chaque retour, il inspectait soigneusement les reliures, contrôlait chaque page, recherchant la moindre marque qui trahirait le lecteur indélicat.

Certains des ouvrages dont il avait la garde étaient si anciens qu’il fallait – insistait-il – les manipuler avec le plus grand soin. Il convenait de tourner lentement, presque religieusement, les pages. Et pour cause : il y avait sur ces rayonnages des manuscrits vieux parfois de plusieurs siècles, dont il n’existait de copie nulle part ailleurs. Les plus précieux étaient protégés par des présentoirs en verre et ne pouvaient être consultés que par des mains adéquatement gantées.

Amako m’a raconté, plus tard, comment le destin l’avait mené en ce lieu, lors d’une randonnée solitaire qu’il avait entreprise une vingtaine d’années auparavant dans ces terres sauvages. Il avait quitté Tokyo, dans un moment de désespoir qui avait suivi la perte de sa femme et de ses deux fils. Comment les avait-il perdus ? Etaient-ils morts tous les trois dans un terrible accident, ou sa femme l’avait-elle plus simplement quitté ? Il ne s’exprimait sur ce point que par de longues phrases décousues, qui s’échouaient à chaque fois sur l’impossibilité de décrire avec des mots ce que l’esprit refusait de concevoir.

Toujours est-il qu’il eut l’espoir, en changeant de continent, que les milliers de kilomètres tiendraient ses tourments à distance. Ce fut bien sûr en vain. Il réalisa tardivement qu’il les traînerait partout, où qu’il allât, dans d’invisibles valises. Il n’y avait pas d’issue géographique à la fuite de soi. Il avait erré plusieurs jours, perdu dans ce maquis broussailleux, marchant sans but jusqu’à ce que ses jambes ne le portassent plus. Il avait connu la faim et la soif, la peur des bruits inconnus que l’on perçoit la nuit lorsqu’on couche à la belle étoile. Sans doute serait-il mort d’épuisement, au fond d’une combe, à tourner sans cesse dans des boucles stériles, sale et hagard, si la Citadelle ne lui était apparue, baignée de soleil, comme une promesse de salut. Il avait puisé dans ses dernières forces pour monter le sentier qui nous avait tant fait souffrir nous aussi, les pieds saignant sur les pierres, trébuchant sur les racines qui lézardaient la terre, les vêtements couverts d’une épaisse poussière. Il s’était écroulé sous l’ombre fraîche de l’olivier.

Ayant demandé refuge pour quelques jours, il avait été saisi par l’hospitalité simple des pensionnaires. Nul ne lui avait posé la moindre question. On lui avait ouvert dès le soir une place à la grande tablée fraternelle. Il avait dormi autant qu’il avait pu dans la chambre mise à sa disposition, et s’était lié peu à peu sans façon à ses nouveaux compagnons. Après quelques semaines passées à initier chacun à l’art du thé qu’il avait enseigné chez lui, il n’avait plus voulu retourner au Japon où, du reste, plus personne ne l’attendait. Une grande complicité l’unissait depuis à Maurice qui avait connu, bien des années plus tôt, une histoire en certains points comparable. Tous deux s’étaient donné pour mission de veiller à l’entretien de ces murs où ils avaient trouvé asile. Après nous avoir servi, dans un cérémonial savamment ordonné, un thé vert au jasmin, Amako nous demanda congé et partit à la recherche d’un traité qu’un pensionnaire souhaitait consulter.

Maurice nous fit alors signe de le suivre. Il nous montra nos chambre, dans l’aile Nord du dortoir qui avait été aménagé en s’adossant sur les anciens remparts. Elle était réservée aux nouveaux pensionnaires. Un lit, une petite armoire pour ranger nos affaires, une table et deux chaises : l’atmosphère était spartiate. Les murs en pierres épaisses contribuaient à cette impression de stabilité absolue, de force sereine et sûre d’elle, tandis que le vieux parquet en noyer renvoyait une chaleur agréable. J’enlevai mes chaussures pour y marcher pieds-nus et sentir le contact rugueux du bois durci par des siècles d’histoire. Par la fenêtre, on percevait la garrigue en surplomb. Il régnait dans ces chambres un calme intimidant.

Toilettes, douches et lavabos étaient communs, au bout du couloir. Simples, mais propres. Mieux valait toutefois ne pas aimer l’eau chaude avec excès. Car elle était fournie, marmonna Maurice, par des panneaux photovoltaïques qui s’essoufflaient vite, surtout l’hiver. Il aurait suffi d’en rajouter quelques-uns, mais ceux qui venaient vivre en ces lieux en avaient vite l’intuition : cette absence de confort était volontaire. L’Institut savait se montrer généreux pour l’esprit, mais restait avare à dessein pour les plaisirs du corps.

« L’Académie n’est pas une colonie de vacance », plaisanta Maurice quand il perçut nos mines déconfites. Sans parler d’ascèse, l’ambiance était clairement à la modération. On y promouvait une vie réduite au nécessaire, débarrassée du superflu qui ramollissait la pensée. Je n’eus pas trop de mal à m’y faire. Mais mon ami Iris, qui occupait la chambre à côté, était habitué à plus d’égards.

Il me confia avoir toujours habité chez ses parents, qui avaient beaucoup sacrifié pour qu’il pût se consacrer à ses études. Il démarrait avec quelques années d’avance une thèse de physique théorique dont l’intitulé était d’une obscurité extrême. Ceci dit, qu’il parlât de lui ou de tout autre sujet, ses phrases n’étaient jamais d’une plus grande clarté. Je crois bien qu’il lui était impossible d’exprimer quoi que ce fût en des termes concrets. D’aucuns diraient qu’il cultivait avec soin l’art de vous faire sentir idiot. Comme je lui en fis hardiment la remarque, il rougit mais ne s’en offusqua pas. Je compris bientôt que sous sa rhétorique alambiquée se cachait un coeur simple.

II.7- Rentrée

Rapidement, les séminaires ont commencé. Nous étions une cinquantaine environ, de tous âges, hommes et femmes. Certains, comme Iris et moi, venaient d’arriver. D’autres étaient là depuis des années. Beaucoup revenaient régulièrement pour quelques mois, avant de reprendre le cours ordinaire de leur vie. On y trouvait des ingénieurs, des écrivains, des poètes, des scientifiques, des philosophes et même des religieux. Tous réunis par une même envie de confronter leurs savoirs et d’en forger des nouveaux. Ceux qui avaient acquis une quelconque expertise sur un sujet s’improvisaient professeurs, avant qu’on ne vînt leur opposer une autre façon de voir les choses, et qu’une synthèse ne fût trouvée après de longues – et souvent vives – discussions.

Camille et les autres membres permanents de l’Institut, que nous appelions les Maîtres, se contentaient le plus souvent d’encadrer les débats. Certains Maîtres étaient experts en mathématiques, d’autres en physique, en chimie, en astronomie ou en biologie. D’autres encore étaient philosophes, psychologues, sociologues ou historiens. Quelques-uns, enfin, comme Isaac ou Camille, maîtrisaient plusieurs domaines entre lesquels ils s’ingéniaient à créer des ponts, établissant des connexions audacieuses. Ils avaient gagné le titre ultime d’Erudits. Mais tous, quel que fût leur grade, veillaient à ce que fût maintenue cette bienveillance constante qui faisait l’intérêt de nos débats. Ce n’était plus des joutes verbales, à la manière des scolastiques. Personne ne s’entêtait à l’emporter. C’était plutôt le plaisir partagé d’explorer de nouvelles pistes, d’oser une approche littéraire de la science, un regard scientifique sur la littérature. Nous essayions de mettre de la poésie dans la technologie, ou de discuter sans tabou de la capacité d’un algorithme à créer un poème.

Camille apportait aux débats sa passion de l’histoire, truffant ses récit d’anecdotes dont nous ne savions d’où il les sortait. Les actes les plus insignifiants prenaient sens avec lui, comme inscrits dans une destinée qu’il s’efforçait de dégager. J’appréciais son mélange d’érudition et de simplicité. Cette obsession du sens mêlée à cette certitude qu’il n’est jamais donné, toujours en construction. « Si l’Histoire a un sens, il est loin d’être unique » répétait-il avec un sourire entendu.

Camille aimait mettre en perspective notre époque et ses paradoxes. L’humain y était, en apparence, à l’apogée de sa puissance. Ses machines vomissaient des flots ininterrompus de produits dont on aurait, dans les siècles anciens, à peine rêvé. Voitures, trains, avions, ordinateurs, téléphones, et même prothèses pour remplacer un bras ou une oreille défectueuse… Des machines pour travailler, des machines pour se déplacer et, déjà, des machines pour penser. Or malgré toutes ces machines, l’homme travaille aujourd’hui bien plus qu’un paysan du Moyen-Age, qui n’en avait aucune mais profitait de près de 190 jours fériés dans l’année et besognait, dans les faits, moins d’un jour sur deux. Etait-il, sans machine, moins heureux que nous le sommes ? La question méritait d’être posée.

« La pensée connaît une accélération foudroyante, sans commune mesure avec ce qu’on a pu appeler le miracle grec, qui n’a jamais concerné qu’une poignée d’individus. Les sciences, la philosophie, les arts ne sont plus l’apanage d’une infime élite. N’importe qui, muni d’une simple connexion internet, peut désormais y avoir accès. Et le progrès nourrit le progrès. Le savoir crée de nouvelles opportunités d’accéder à la connaissance. Sauf qu’il manque à tout cela l’essentiel…

– Quoi donc ? demanda spontanément mon ami Iris.

– Un but ! murmura Camille d’un ton théâtral. Le progrès nourrit le progrès, mais pour aller où ? Les machines assurent un profit à ses propriétaires, qui peuvent ainsi produire de nouvelles machines, et générer de nouveaux profits. Produire puis trouver des consommateurs pour continuer à produire, est la grande finalité, le carburant qui fait tourner notre société laborieuse. Et nous y consacrons toutes les ressources de la Terre. Mais alors que les Egyptiens ont légué des pyramides, le Moyen-Age de splendides cathédrales, que laisserons-nous d’enthousiasmant à nos lointains petits-enfants ? Si nous n’y prenons garde, notre époque pourrait bien être appelée, par les historiens du futur, celle du Grand Vide, celle dont il n’est paradoxalement rien resté, si ce n’est quelques bits dans des disques durs d’ordinateur devenus illisibles. »

La discussion bifurqua alors sur une critique des solutionnistes, pour qui les grands problèmes de l’humanité – faim, pauvreté ou réchauffement climatique – allaient se résoudre par quelques algorithmes bien pensés, par de nouvelles « applis » disruptives, faisant fi de la complexité inhérentes aux sociétés humaines.

« Un exemple emblématique, analysait Camille, de pensée sectorisée, qui consiste à ne voir le monde qu’à travers le filtre étroit d’un mode unique de pensée. »

A l’extrême opposé, donc, des valeurs promues dans la Citadelle, qui ne cessait de vouloir créer, au contraire, des liens entre les différentes cultures et représentations mentales. De là, nous enchaînâmes sur les transhumanistes, et leur espoir – sur lequel nous étions divisés – de vaincre la mort elle-même. Un étudiant évoqua les rêves grandioses de colonisation du système solaire et du sens que cela pouvait avoir de poursuivre une telle quête, qui allait mobiliser des générations entières… Chaque sujet en entraînait un autre. Et c’est à regret, le soir tombé, que nous prenions congé, impatients de reprendre dès le lendemain matin le fil interrompu de nos débats.

II.8 – Amitiés

J’ai peu à peu noué à la Citadelle de solides amitiés. De celles qui, scellées autour de valeurs communes et de serments sincères, résistent ensuite à l’épreuve du temps. Nous aimions tous nous retrouver, chaque soir, dans la grande salle à manger. Chacun avait fini par y avoir sa place, comme si nos noms s’étaient peu à peu gravés d’eux-mêmes dans l’épaisseur des chaises. Au bout de la table que nous nous étions attribuée, présidant notre joyeuse assemblée, trônait Rablais. Je ne puis donner son nom exact, tenu par les vœux de secret que nous avons tous formulés. Pour assurer à l’Académie la liberté de penser qui était sa marque, chacun n’y était connu que par un surnom, que l’usage fixait rapidement. Révéler l’état civil véritable d’un frère était considéré comme une offense d’une impardonnable grossièreté. Cela, du reste, n’était à ma connaissance jamais arrivé, quels que fussent les différends qui avaient pu parfois nous opposer.

Nous appelions donc Rablais, sans « e », le chef naturel et autoproclamé de notre tablée. Grand, imposant, envahissant parfois, il semblait vivre tout entier pour ces instants où il allait enfin manger. Tout lui était prétexte à d’interminables ripailles, arrosées de grandes gorgées de vin de pays, qu’il engloutissait avec une gourmandise surjouée : il tenait à merveille le rôle gargantuesque qu’il s’était donné, animant la table de grivoiseries dont le bon goût n’était pas forcément la saveur principale. Il arrivait immanquablement le premier, attendant avec impatience que le cuisinier, qui l’avait naturellement pris en sympathie, vint lui-même le servir. Son verdict gastronomique était sans appel : une grimace de sa part provoquait la consternation, voire la rébellion, de toute la salle. Mais c’est le plus souvent avec force appétit qu’il piquait dans les viandes, se tachait de sauce ou édifiait dans son assiette des tumulus de frites ou des montagnes de pâtes qui croulaient sous le fromage. Comment son estomac pouvait-il supporter les quantités astronomiques qu’il ingurgitait ? Nous laissâmes cette énigme à la médecine. Toujours est-il qu’après son assiette la coutume voulait qu’il finît ensuite une à une les nôtres. En particulier celle de Marie, toujours assise à sa gauche, qui essaya en vain de le convertir aux saveurs subtiles mais fibreuses des légumes que la Citadelle produisait à profusion.

Il était clair que Marie devait son allusion biblique à la douceur angélique de ses traits. Blonde comme les blés, la peau blanche comme une neige tombée dans l’heure, elle accumulait les clichés esthétiques les mieux éprouvés. Elle était, en matière d’apparence, ce qu’un publicitaire appellerait une valeur sûre : une voix calme et mélodique aux intonations positives, des manières de jeune fille bien élevée, et un physique d’actrice pour film à regarder en famille. Le premier soir où elle se joignit timidement à nous, Rablais s’avisa qu’il n’en ferait qu’une bouchée. Il entreprit de la choquer par ses exubérances, comme il en était coutumier. Mal lui en prit cependant, car la jouvencelle lui cloua le bec en quelques citations bien troussées, lui signifiant en râpant ses mots ce que lui inspirait son extrême goujaterie, façon gros sel. Notre imposant ami en resta coi toute la soirée. Ce duel vaillamment remporté avait néanmoins donné à Marie un accès illimité à notre table. Et scellé avec Rablais, qui savait apprécier les forts caractères, une estime solide.

Forest était plus discret. Son surnom provenait, paraît-il, de l’habitude qu’il avait toujours eue de trouver refuge dans les bois. Peu à son aise dans la compagnie des hommes comme des femmes, il aimait les grandes randonnées solitaires dont il revenait crotté de la tête aux pieds, nous racontant comment il avait partagé la tanière d’un renard ou traqué un lièvre toute la nuit. Il était aussi roux que Marie était blonde, le nez grêlé de tâches caramel. Sa grande timidité, doublée d’une extrême générosité, en faisait malheureusement un bouc-émissaire idéal : les corvées d’eau et de pain, qu’il fallait chercher en cuisine, étaient immanquablement pour lui. Il s’en acquittait toutefois avec bon coeur, présentant au passage ses excuses au cuisinier pour les miches qu’il prenait, ou pour la gêne qu’il occasionnait bien malgré lui au robinet. Pour le taquiner, Rablais répétait qu’il l’entendait, la nuit, durant son sommeil, demander pardon pour l’air qu’il avait inconsidérément respiré. Il faisait pourtant preuve, dans son domaine qui était la philosophie, d’une audace et d’un courage intellectuel qui forçaient le respect, y compris des Maîtres. Sa thèse sur les contradictions de la morale kantienne était rapidement devenu un modèle d’argumentation. Il devait malgré tout à Kant le grand principe de sa vie : toujours agir comme si chacun de ses actes avait vocation à devenir universel. Si tout le monde agissait comme moi, le monde en serait-il meilleur ? Cette question était à vrai dire la seule qui lui importait réellement. Aussi mettait-il un point d’honneur à être, en toute occasion, absolument exemplaire. Non pour en tirer un quelconque privilège ou pour plaire aux Maîtres, mais pour être simplement en accord avec lui-même. C’était déjà bien assez, et nous l’admirions pour cela.

II.9 – Mémoires

L’usage voulait que l’on profitât de son séjour à la Citadelle pour écrire un mémoire sur le sujet de son choix. Son utilité était double. Il permettait d’une part de donner sens aux débats que nous avions. Ceux-ci n’étaient plus une pure distraction, mais permettaient d’approfondir une question qui nous tenait à coeur. La bibliothèque de la Citadelle s’enrichissait, d’autre part, d’une multitude d’études originales de qualité, sur des sujets aussi variés que l’origine des mythes africains ou le rétrécissement des longueurs en physique relativiste.

Nous avions une liberté totale pour choisir ce qui allait monopoliser nos recherches. Et nous étions sûrs de bénéficier, quel que fût l’angle choisi, de toutes les ressources disponibles dans la Citadelle. Les Maîtres favorisaient toutefois, autant qu’il leur était possible, la construction de ponts inédits entre les disciplines. Une mythologie de la physique, ou une mathématique de la rime, avaient ainsi de fortes chances de susciter le plus grand intérêt de tous. La volonté était évidente de construire peu à peu une langue commune, une connexion intime entre toutes les formes possibles de l’esprit. Le plus difficile était de choisir, parmi l’infinité de thèmes que l’esprit était capable de concevoir, celui qui allait occuper notre séjour.

Isaac nous reçut donc, l’un après l’autre, pour que nous lui présentions notre projet. Tout, dans ce personnage qui présidait le destin de la Citadelle, nous intimidait. Son érudition était au moins égale à celle de Camille, même s’il préférait les sciences dites « exactes », ou expérimentales, à l’histoire et aux « humanités ». Mais il lui manquait cette chaleureuse bienveillance que dégageait mon Maître. Maigre comme une trique, nerveux comme du bois sec, Isaac semblait n’avoir qu’un but : favoriser l’excellence. Il n’avait aucune indulgence pour la paresse, et traquait sans merci les arguments spécieux. La moindre erreur de langage commise en s’adressant à lui, que ce fût sur un imparfait du subjonctif ou sur une syntaxe mal maîtrisée, déclenchait ses foudres.

« Je vous saurais gré de vous adresser à moi dans le français idoine », assénait-il alors en clignant de l’oeil gauche, comme il le faisait à chaque fois que quelque chose le contrariait.

Nous l’aimions cependant. Car il était évident que ses hautes exigences n’avaient pour fondement que la grande opinion qu’il avait de nous. Et il savait de temps à autres distiller son affection par quelques – rares – compliments, voire d’improbables traits d’humour.

« Pas mal, Chaprot », adressait-il parfois, l’oeil brillant et le sourire en coin, à l’auteur d’une saillie particulièrement brillante. Pourquoi Chaprot ? A quel personnage de la littérature ou des sciences faisait-il ainsi allusion ? Personne, parmi les novices de la Citadelle, n’a pu retrouver l’ouvrage d’où il tirait cette énigmatique citation. Nos demandes d’indices adressées aux autres Maîtres, qui auraient pu nous mettre sur la piste, se heurtaient à un sourire complice. Toujours est-il qu’un « pas mal Chaprot » valait à son récipiendaire une gloire provisoire. Il l’arborait comme une médaille de guerre reçue sur le front de la pensée, et en tirait quelque avantage concret, notamment celui d’être dispensé pour la journée de toute corvée ménagère. Isaac était ce père sévère que l’on craint mais dont on attend chaque jour une marque d’estime, voire de fierté.

Qu’allait-il penser de nos sujets de recherche ? Nous guettions chez lui le moindre signe qui aurait pu trahir un intérêt particulier.

Mon ami Iris choisit sans surprise d’approfondir l’interprétation des observables en mécanique quantique. Cette question ésotérique, dont il avait fait le sujet de sa thèse universitaire, lui tenait à coeur : pourquoi, en physique microscopique, ne peut-on pas mesurer à la fois la vitesse et la position d’une particule avec la précision que l’on veut ? Si l’on souhaite savoir exactement où se trouve un électron, on perd toute connaissance de sa vitesse, et vice-versa. Et pourquoi cette position (ou cette vitesse) n’est elle-même définie que sous forme de probabilités, l’électron n’étant pas connu pour être ici ou là, mais pour avoir, par exemple, 30 % de chances d’être ici et 70 % de chances d’être là ? Que fait-il donc entre deux mesures ? Est-il vraiment indécis, attendant que soit faite la mesure pour se déterminer ? Iris m’expliqua, lors d’un dîner, que c’était peu ou prou l’interprétation donnée dès la fin des années 1920 par l’Ecole dite « de Copenhague ». Ses adeptes rappelaient que la réalité objective nous serait à jamais inaccessible, seule s’offrait à nous la mesure que nous pouvions faire occasionnellement sur elle, mais qui la modifiait, ce faisant, de façon radicale. Mimant le geste à la parole, il se banda les yeux et se mit à explorer les alentours de ses mains, comme à colin-maillard. Comme ses doigts touchaient mon visage, je reculai instinctivement.

« Vois-tu, dit-il, le simple fait de sonder de mes mains mon environnement t’a fait changer de position. J’ai donc, en le sondant, perturbé radicalement l’environnement que je voulais connaître. C’est un peu le problème auquel se heurte la physique quantique. »

Toute mesure, à l’échelle atomique, perturbe en effet l’objet sur lequel nous souhaitons obtenir une information : envoyer un faisceau de lumière sur un minuscule électron pour déterminer sa position modifie évidemment sa trajectoire. Il n’y a jamais de mesure neutre. On ne peut donc plus séparer artificiellement, comme la science l’a fait avant l’avènement de la physique quantique, l’observateur et l’objet observé. C’est l’ensemble qu’il faut considérer dans toute expérience.

Iris était profondément troublé par les conséquences philosophiques que pouvait avoir ce nouveau rapport à la réalité matérielle des objets. Le monde existait-il en dehors des informations que l’on pouvait avoir sur lui ? Et que signifiait alors exister ? La physique quantique avait plongé mon ami dans des abîmes de perplexité. Il en dissertait avec quiconque voulait bien l’écouter. Je ris un jour en le voyant essayer de rallier Maurice à ses vues. Lequel, ne voulant le froisser, opinait continûment du chef en prenant une pose inspirée. Par compassion pour le vieil homme, j’écourtai son supplice, prétextant avoir besoin de lui pour réparer un meuble de ma chambre. Il me suivit sans demander son reste.

La passion et le génie que mon ami Iris mettait dans ses recherches, le très haut degré d’abstraction qu’il atteignait et le talent mathématique dont il faisait preuve impressionnaient fortement Isaac, qui vit en ce jeune homme l’esprit d’exception qu’il attendait depuis des années, si ce n’est depuis toujours. Je peux dire sans grand risque de me tromper qu’il voyait en Iris ce qu’il se souvenait avoir lui-même été au même âge. Une grande complicité intellectuelle ne tarda donc pas à se nouer entre eux.

Rablais avait choisi d’approfondir de son côté des questions de grammaire gastronomique. Il voulait en particulier comparer la grammaire diachronique de la culture culinaire française, c’est-à-dire son organisation en entrée, plat principal, dessert et celle, plus synchronique, des cultures asiatiques et en particulier chinoise, où les plats ont tendance à être disposés tous en même temps sur la table. Quelle était l’origine de telles différences ? Et, surtout, quelles conséquences sociales pouvaient-elles avoir ? Qu’exprimaient-elles de plus fondamental ?

Forest s’était orienté vers la philosophie du pouvoir : peut-on faire de la bonne politique avec de bons sentiments ? La question qu’il s’apprêtait à creuser, à partir d’une étude critique du Prince de Machiavel, entrait en résonance avec les interrogations de nos Maîtres, qui devaient mettre en balance l’importance des valeurs affichées dans la Citadelle et la recherche d’une efficacité dans l’organisation concrète de ce petit monde clos. Machiavel quand il écrit qu’il est « nécessaire à un prince, s’il veut se maintenir, d’apprendre à pouvoir n’être pas bon, et d’en user et n’user pas selon la nécessité », s’inscrit-il totalement dans la vision du monde promue par Thomas Hobbes, selon laquelle l’homme serait un loup pour l’homme, cherchant quoi qu’il advienne son plus grand profit et n’entretenant que des rapports de force ? Ou faut-il au contraire reconnaître en l’humain une propension innée à l’altruisme, au respect de valeurs transcendantes qu’il accepterait librement de suivre y compris contre son propre intérêt matériel ? C’était là le point nodal de la réflexion que Forest entendait mener.

Marie, elle, était d’abord une mathématicienne. Je suis incapable de me souvenir du titre exact de son travail tant il m’apparaissait obscur. Il y était question de cohomologies de Poisson et de dimensions infinies. J’avais malgré tout compris qu’elle voulait établir des parallèles entre ces structures mathématiques dont j’ignorais tout et la construction sémantique de quelques grands mythes récurrents de l’humanité, en s’appuyant en partie sur une analyse symbolique de la pensée alchimiste. Mais sa réflexion était si hermétique que même Iris avait le plus grand mal à la suivre. Sa mission – comme du reste celle de tous les autres étudiants de l’Académie – était donc de nous convaincre que son approche était susceptible d’enrichir la perception que nous pouvions avoir de notre monde.

J’avais décidé, pour ma part, de me plonger sur une question beaucoup moins abstraite. Je voulais profiter de la présence, dans la bibliothèque, de manuscrits antiques introuvables ailleurs, pour me lancer dans l’histoire des sciences et des idées. Je conciliais ainsi le goût du savoir, qui m’était resté de mes anciennes études universitaires, et le sens du récit que j’exerçais dans ma nouvelle activité de journaliste de magazines. Mon sujet était venu à moi par hasard. D’aucuns diraient par providence, mais le recours facile aux dieux pour expliquer son destin personnel n’était pas toujours très apprécié en ce lieu. Parlons donc de hasard – concept à la définition des plus floues – pour qualifier la demande, que me fit un jour Camille, de lui apporter un livre qu’il avait oublié de prendre à la bibliothèque. Il s’agissait d’un traité sur la cité antique d’Alexandrie, dont on ne parlait ici qu’avec respect, émus que nous étions par l’idéal de savoirs qu’elle avait rayonné pendant plusieurs siècles sur toute la Méditerranée. Il y avait dans la bibliothèque une multitude d’ouvrages sur cette cité, son histoire et, bien sûr, la fabuleuse bibliothèque qu’elle avait abritée.

Ce n’était pas sur la bibliothèque elle-même que portait l’ouvrage demandé par Camille. Il s’agissait d’une compilation d’études sur la vie d’Hypatie, une jeune femme qui en fut pour ainsi dire le martyr emblématique. Par réflexe, j’en commençai la lecture. Mais je me surpris à le parcourir d’une traite, ne pouvant refermer le livre qu’après l’avoir fini, tant le destin de cette femme me parut singulier.

« Le souffle de Platon et corps d’Aphrodite », la décrivait Leconte de Lisle dans son poème de 1847. En une phrase, le poète avait tout dit. Une savante dans un corps de déesse : il y avait là de quoi aiguiser la curiosité du jeune homme que j’étais. Sa mort tragique l’amplifiait encore. Car elle avait marqué, au début du 5e siècle après Jésus-Christ, à la fois la fin d’une vie noble et belle, mais aussi celle d’une cité qui avait définitivement perdu son âme, et celle enfin du monde grec dont la lumière s’éteignait avec elle. D’Hypatie, il n’est rien resté : ses écrits ont tous disparu. Mais pas sa légende, qui se confond avec Alexandrie elle-même, et que je découvrais dans un mélange de fascination et de révolte.

Je m’installai confortablement, au petit salon de la bibliothèque, pour poursuivre ma lecture. Malgré le thé noir fumé qui me brûlait la langue, mon esprit fut bientôt absorbé tout entier par cette cité d’Alexandrie dans laquelle Hypatie était née, près de six siècles après qu’Archimède ou Euclide eurent traîné leurs sandales dans sa poussière ocre. Son père Théon était lui-même astronome et mathématicien, côtoyant les nombreux savants qui résidaient au Musée. Il y commentait différents traités, en particulier les fameux Eléments d’Euclide, sur lesquels s’appuieront les mathématiques pendant plus de deux millénaires, et dont plusieurs exemplaires étaient disponibles à la Citadelle. Théon demandait fréquemment à sa fille de l’assister, ce qui n’était pas si courant en ces temps misogynes. J’imaginais l’enfant grandir au milieu des centaines de milliers de rouleaux que renfermait la bibliothèque.

Je me rendis compte alors qu’il n’y avait aucun enfant à la Citadelle. Elle n’accueillait que des adultes. J’en compris assez facilement les raisons : il était plus facile du coup d’y maintenir une atmosphère studieuse. Du reste, l’extrême isolement auquel nous y étions soumis ne favorisait guère l’épanouissement d’enfants ou d’adolescents. Mais il manquait dans ces murs la spontanéité, les rires et l’émerveillement ingénu que l’on retrouvait dans une cour d’école. Les débats que nous y avions manquaient en outre d’enracinement dans ce qui fait pourtant le socle de toute vie humaine : l’inscription dans une chaîne générationnelle, dans les liens affectifs qui nous relient à ce que nous appelons pompeusement « la famille ». Je me fis la promesse d’en parler un jour à Camille et me replongeai dans la jeunesse prometteuse d’Hypatie.

La jeune femme devint à son tour mathématicienne et philosophe, donnant des cours à la jeunesse dorée d’Alexandrie. Ces adolescents venaient-ils pour son éloquence ? Pour sa beauté ? Sans doute pour les deux. Toujours est-il qu’elle avait un immense succès. D’autant qu’elle maîtrisait mieux que quiconque le problème des sections d’Apollonius, l’arithmétique de Diophante, l’astronomie de Ptolémée, les dialogues de Platon, la pensée d’Aristote… Intelligente, donc, et têtue selon certains auteurs. De quoi en faire un personnage attachant. Elle représentait fièrement l’école d’Alexandrie, devenue en cette fin du IVe siècle le centre de la pensée néoplatonicienne. Je notais déjà, sur un petit cahier à spirales, qu’elle tentait par un retour aux écrits de Platon, d’harmoniser les thèses du disciple de Socrate avec celle d’Aristote et des stoïciens. Bref, Hypatie était à la fois l’égérie, la muse et l’esprit d’Alexandrie. Et déjà, je sentais mon destin s’inscrire inéluctablement dans le sillage du sien. Comme si un fil invisible avait traversé les siècles pour faire tenir dans une même trame nos idéaux respectifs.

Sa liberté d’esprit irritait les Chrétiens de l’époque, dont le pouvoir ne cessait de grandir dans la cité, comme dans tout le reste de l’empire romain d’ailleurs, depuis que l’Empereur Constantin s’était lui-même converti.

Théophile, le patriarche d’Alexandrie, avait satisfait les désirs de Rome en détruisant le Sérapeum, le temple de Sérapis qui était la divinité gréco-égyptienne d’Alexandrie. Et les Chrétiens, devenus sourds aux appels à l’amour inscrits dans leurs propres Evangiles, se faisaient de plus en plus menaçants pour les Alexandrins qui tardaient à se convertir. Hypatie s’en moquait : elle côtoyait avec plaisir toutes les communautés, dissertant avec les uns et les autres. Elle aurait fait merveille ici, à la Citadelle, où elle aurait trouvé un écrin à sa juste mesure. Peut-être aurait-elle même réussi à dérider ce vieil Isaac… Et j’aurais suivi avec encore plus de passion les cours qu’elle y aurait donnés. Mais le sort a voulu qu’elle naisse à la mauvaise époque.

Car dès la mort de Théophile, en 412, l’atmosphère d’Alexandrie devint irrespirable. Le neveu Cyrille, qui lui succéda, n’eut plus la tolérance de son oncle envers la belle représentante de la culture grecque. Et la milice qu’il avait constituée chercha le conflit avec le gouverneur. Des affrontements sanglants entre Juifs et Chrétiens se multiplièrent. Cyrille finit par obtenir la destruction des synagogues et l’expulsion des Juifs. Le platonisme qu’enseignait Hypatie, et son appartenance au monde païen, furent vus comme autant d’effronteries qu’il fallait faire taire. Pire, comme une menace pour le développement du christianisme dans l’une des cités les plus importantes de l’Empire. Cyrille prit ombrage que l’autorité intellectuelle et morale d’Hypatie dépassât largement la sienne, qu’on vînt de loin non pour lui, mais pour elle. Elle fut assassinée en 415.

Comment ? C’est là que les versions divergent. Selon Socrate le Scolastique, une poignée de moines l’auraient traînée jusqu’au Caesareion. Là, ils l’auraient dévêtue, outrageant ainsi sa réputation de chasteté. Puis ils lui auraient arraché les membres, les uns après les autres, et auraient brûlé ses restes. D’autres racontent qu’elle fut lapidée, découpée à l’aide de tessons de poterie ou des coquillages. Dans tous les cas, elle fut atrocement massacrée.

J’en pleurais, ému par cette femme que j’imaginais tenant tête à ses bourreaux, opposant à la barbarie religieuse de ces anciens temps la pureté de son âme et de son corps. Je ne pus m’empêcher d’en faire le récit bouleversé à un jeune Dominicain, qui venait parfaire à la Citadelle son goût de la dialectique entre les enseignements théologiques et les nouvelles avancées de la science. Il m’écouta pour ainsi dire religieusement, comprenant mon émotion. Et sa compassion aussi sincère que contagieuse me rassura sur l’aptitude de certains hommes d’Eglise à ne pas reproduire les égarements du passé.

Je décidai, depuis, de consacrer mes recherches à cette histoire. Je m’y suis investi, en vérité, corps et âme, tant cette jeune femme me fascinait. Bientôt, toute l’Académie fut au courant du mémoire que je préparais. Je parlais d’elle avec fougue, comme on parle d’une amante, la défendant aussitôt qu’un cuistre mettait en doute la noblesse de son attitude. Camille suivait avec beaucoup d’intérêt mon travail, suggérant des pistes ou corrigeant des erreurs d’interprétation. Mais je voyais bien que les autres Maîtres de la Citadelle s’enquerraient eux-aussi, discrètement, de l’avancement de mes recherches. Je ne comprendrai que plus tard à quel point j’étais alors surveillé.

II.10 – Méditation