Les femmes, grandes oubliées de la science?

Francis Crick et James Watson, quand ils ont reçu en 1962 le Prix Nobel pour l’identification de la structure de l’ADN, n’ont eu aucun mot pour leur collègue féminin Rosalind Franklin, dont ils avaient pillé les travaux. Une scientifique de plus sacrifiée par une histoire des sciences écrite par et pour les hommes. Au-delà de Marie Curie, qui connaît aujourd’hui Mileva Maric, Nettie Stevens, Marthe Gautier ou Lise Meitner, effacées au profit de leurs confrères – ou conjoints – masculins ? Comment s’étonner, dès lors, que les filles rechignent aujourd’hui encore à se lancer dans des carrières scientifiques.

Des sciences accordées au masculin

(publié le 3 octobre 2024, par Emmanuel Monnier, journaliste)

Un article, publié le 02 octobre 2024 dans le quotidien Le Monde, titre de façon explicite : De l’école à l’entreprise, les femmes toujours découragées de faire carrière dans les métiers scientifiques et techniques. Encore, me suis-je dit ? Il me revient en effet en mémoire un grand dossier que j’ai moi-même dirigé cinq ans auparavant, en juin 2019, sur les « Femmes de sciences, les grandes oubliées de l’histoire », dans Les Cahiers de Science & Vie. Nous y dressions un constat aussi banal qu’accablant : l’histoire des sciences s’accorde depuis toujours au masculin. Et malgré d’indéniables progrès, l’égalité dans ce domaine ne semble ni pour aujourd’hui, ni même pour demain. J’en voulais pour preuve les circonvolutions qu’il a fallu s’infliger, ces dernières années, pour que soit – timidement – acceptés les termes d’« auteure » ou d’« autrice ». La révolution lexicale ne mangeait pourtant guère de pain. Après tout cela fait longtemps, remarquai-je, qu’institutrice a intégré notre vocabulaire sans que cela ne choque personne. Qu’une femme puisse transmettre un savoir aux enfants, cela paraît naturel. D’autant que les professeurs des écoles – puisque c’est ainsi qu’il faut nommer un instituteur aujourd’hui – sont dans l’écrasante majorité des femmes, et donc des professeures des écoles. Mais de là à être « autrice », c’était ma foi une autre affaire. Le terme a longtemps choqué. Allez savoir pourquoi, on le trouvait laid. Peut-être certains ont-ils encore du mal à y faire leur oreille. Et cela ne date pas d’aujourd’hui : il y a quatre siècles qu’« on » trouve les sonorités de ce mot choquantes. Mais il y a quatre siècles, la controverse lexicale n’avait guère d’importance : de toute façon, se disait-on, que pouvait bien avoir à écrire une femme ?

La littérature au féminin a donc dû batailler ferme pour se forger sa place. Et elle y a si bien réussi que les enquêtes montrent que, chez les jeunes, ce sont surtout les filles qui lisent (et que ce sont surtout leurs mères qui les incitent à lire et leur achètent des livres). Evidemment, en tant qu’homme qui aime lire, cela me chagrine. Car comme il faut bien commencer par lire pour pouvoir un jour écrire, il est à prévoir que la littérature finira sans doute par être majoritairement écrite par des femmes, pour des femmes. Juste retour de bâton me diriez-vous…

En sciences, nous en sommes à des années-lumière. L’idée qu’une femme puisse rivaliser avec Archimède, Darwin ou Einstein a paru farfelue pendant des siècles. Et elle n’est aujourd’hui admise que du bout des lèvres : à part Marie Curie, le grand public reste incapable de citer une poignée de grandes scientifiques. Comment le pourrait-il d’ailleurs, tant elles sont peu à avoir réussi à laisser leur nom dans l’Histoire. Et tant elles restent encore rares à percer aujourd’hui dans l’espace médiatique. Là encore, les faits sont têtus : les journalistes interviewent davantage, dans leurs articles d’informations scientifiques, des experts masculins que féminins. Et l’auteur de ces lignes, quand il fait honnêtement le décompte de ses propres entretiens, doit reconnaître qu’il n’y fait pas exception.

Pourquoi ? Parce que les femmes ne seraient pas faites pour les sciences ? Que certains hommes en soient encore persuadés, passe encore. Or l’idée prévaut aussi dans l’esprit même de celles qui, au lycée ou à l’université, pourraient embrasser de grandes carrières scientifiques, mais qui n’osent pas, pour des raisons obscures : même quand elles réussissent, les filles désertent dès le lycée les filières scientifiques. Et disons-le sans détour, c’est bien dommage.

L’enquête sur laquelle s’appuie l’article du Monde enfonce une porte déjà bien ouverte. Elle rappelle que 64 % des filles ont entendu, durant leur scolarité, qu’elles étaient faites pour des études littéraires, 44 % qu’elles étaient moins compétentes que les garçons en mathématiques, et 21 % ont été explicitement découragées de poursuivre dans une voie scientifique, que ce soit par leurs professeurs ou leurs parents, quand bien même les sciences faisaient partie de leurs matières préférées. Résultat ? Près d’un tiers des filles s’estimeraient moins capables que les garçons de réussir dans les matières scientifiques, et 83 % craignent de subir plus tard du sexisme ou de la discrimination si elles persistent dans cette voie. Je comprends mieux pourquoi aucune de mes trois filles, qui avaient toutes un excellent niveau et des aptitudes en sciences, n’a voulu s’engager dans ce qu’il est convenu d’appeler « les sciences dures ». Je n’en fais pas une maladie : elles feront de grandes carrières dans des domaines perçus comme plus féminins : le social, la psychologie, qui restent à la fois passionnants et d’avenir. Mais d’autres se sont sans doute injustement privées de débouchés intéressants et lucratifs, car rappelons que les carrières scientifiques sont aussi de celles qui peuvent offrir des salaires confortables.

Pourtant, un rapide survol historique montre d’énormes progrès. Ou, si l’on en garde une lecture plus négative, que les choses étaient encore bien pires avant. La liste des obstacles dressés face à celles qui, aux siècles passés, ont pu manifester quelques velléités d’étudier les sciences est impressionnante. Beaucoup ont dû se débrouiller seules, puisque les filles se contentaient jusqu’à la fin du 19e siècle d’une instruction rudimentaire jugée suffisante pour tenir leur ménage. Finalement, les Talibans ne sont guère en retard que d’un peu plus d’un siècle. Accès bloqué, ensuite, à l’université et aux académies, au nom de la « tradition ». Discrédit social, enfin, pour celles qui voudraient malgré tout passer outre et s’éloigner du rôle de « gardienne de la famille » que la société leur assignait. L’étonnant n’est donc pas qu’il y ait eu si peu de femmes savantes dans l’histoire, mais qu’il y en ait eu malgré tout quelques-unes. Quel courage leur a-t-il fallu !

Les femmes, qui ne sont pas idiotes, ont donc bien compris, et intériorisé, le handicap réel d’être née avec le mauvais sexe. Et préféré se définir dans les siècles passés comme amateur, ou plutôt amatrice, de sciences, se contentant officiellement de traduire ou de vulgariser des travaux écrits par des esprits masculins, et incorporant timidement, sous la forme d’une audacieuse note de bas de page, un modeste résultat personnel. L’humanité s’est bêtement privée pendant des siècles de la moitié de sa matière grise.

Dès lors, il n’est pas interdit de se demander si les sciences auraient pu se développer autrement, explorer d’autres territoires, ou produire des théories différentes, si elles avaient été guidées par une curiosité féminine. Non pas que la réalité physique eût été différente (la gravitation reste la gravitation) mais la façon de la questionner influe sur la forme des réponses qu’elle peut donner.

Les sciences ont donc tout à gagner d’être autant féminines que masculines. Comment les sciences se sont-elles conjuguées au masculin ? Et quelles conséquences cela a-t-il bien pu avoir ? Il y a là un fil conducteur, qui commence par le désir de rendre d’abord justice à toutes celles qui, d’Hypathie d’Alexandrie aux chercheuses d’aujourd’hui, ont contribué dans l’ombre à les faire progresser. Il est temps de sortir de la figure intimidante de Marie Curie, qui n’a pas démérité pour autant, pour aller à la rencontre de toutes les autres. Celles qui ont contribué sans bruit aux théories d’hier, comme celles qui préparent aujourd’hui, dans le silence de leurs laboratoires, les sciences de demain.

Episode 1

Se plonger dans l’histoire, de l’Antiquité à aujourd’hui, c’est faire très vite un constat affligeant : celui d’un déni quasi-constant, de siècle en siècle, d’un quelconque génie féminin. Tout au plus pouvait-on confier aux « femmes savantes » la traduction ou la vulgarisation des brillantes théories conçues par des esprits forcément masculins. Une misogynie justifiée par des arguments qui font aujourd’hui sourire. A l’instar d’autres droits, les femmes ont dû se battre pour obtenir celui de d’entrer simplement à l’université.

– Par Emmanuel Monnier, journaliste. Publié en octobre 2024.

Pensées comme inférieures

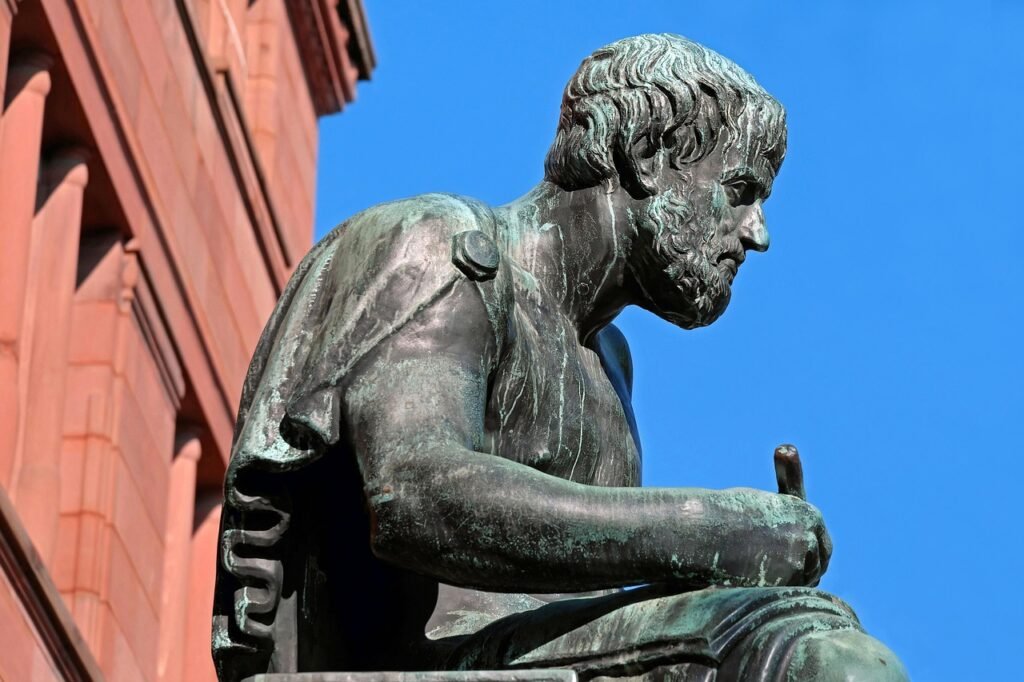

La femme est-elle un homme comme les autres ? Pas pour Aristote, qui établit dès le IVe siècle av. J.-C. une claire hiérarchie entre les sexes : mâle inaccompli, aux jambes maigres et à la voix grêle, incapable de se maîtriser, la femme est pour le philosophe grec un demi échec de la nature. A peine lui concède-t-il le rôle essentiel d’enfanter d’autres mâles. Deux millénaires plus tard, cette vision misogyne n’a guère évolué chez les « grands » esprits masculins. Jean-Jacques Rousseau, à la pointe des Lumières dans son Contrat social, assène dans l’Emile ou de l’Education, que «toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce ». Mais chercher à les rendre plus intelligentes serait peine perdue : « La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes » croit-il savoir. Kant acquiesce : le cerveau de la femme ne saurait embrasser la géométrie, l’astronomie, la physique et la chimie, qui relèvent d’un « entendement sublime » consubstantiel à la masculinité. Quelques décennies plus tard, alors que la Bastille a été prise, le politique et philosophe Joseph de Maistre se charge en 1808 de tuer chez sa fille Constance tout désir de faire des sciences : « Les femmes n’ont fait aucun chef-d’oeuvre, d’aucun genre ». Catégorique, il lui écrit qu’« elles n’ont inventé ni l’algèbre, ni les télescopes, ni les lunettes achromatiques, ni la pompe à feu, etc. » et conclut qu’« on ne connaît presque pas de femmes savantes qui n’aient été ou malheureuses ou ridicules par la science ». Ce n’est pas Camille Sée, fondateur d’un enseignement secondaire public pour les filles en 1880, qui le contredira : « Il ne s’agit pas de préparer les jeunes filles à être savantes. Leur mission dans le monde n’est pas de faire faire de nouveaux progrès aux mathématiques et à la chimie. Les lycées ont été fondés pour faire de bonnes épouses, de bonnes mères, de bonnes maîtresses de maison, sachant à la fois plaire à leur mari, instruire leurs enfants, gouverner leur maison avec économie et répandre autour d’elles le bien-être ».

Descartes et ces disciples étaient pourtant plus accommodants. Car leur philosophie dualiste postule une séparation radicale entre le corps et l’âme qui, ne pouvant être altérée par un quelconque processus biologique, n’a donc pas de sexe. Las, les « Lumières » ont vite remis chacun à sa place. La religion naturelle puis le matérialisme biologique réintroduisent l’idée d’une « nature féminine », plus douée pour enfanter que pour accoucher d’une idée. Rechercher des vérités abstraites est considéré, chez la femme, contre-naturel. Et le risque est grand, prévient-on celles qui s’y adonnent, de devenir biologiquement stérile. Parce que son corps est plus faible que celui des hommes, décrètent les médecins, l’esprit de la femme l’est aussi nécessairement. Il est admis qu’après la puberté, son utérus se charge d’une hypersensibilité qui altère son entendement et entraîne, pour Saint-Lambert, de « fausses liaisons d’idées ». Les travaux les plus sérieux s’accumulent pour décrire comment ses organes rendent la femme inapte au raisonnement soutenu et à la créativité. Trop réfléchir leur causerait des pathologies physiques ou mentales, coliques, fluxions, toux convulsives et fièvres. Bref, si les femmes sont exclues des sciences, ce n’est que pour leur bien.

Femmes d’exception

Lorsque est construite la Tour Eiffel, entre 1887 et 1889, l’idée germe de graver les noms des 72 savants « parmi les plus marquants du XIXe siècle ». Cette belle liste ne comporte aucune femme. Et cela ne choque personne : jusqu’à la fin du 20e siècle, il sera évident pour les historiens des sciences que le génie ne s’accorde qu’au masculin. Car les quelques noms qui, d’Hypathie d’Alexandrie au 4e siècle à Marie Curie, ont réussi à passer à la postérité, ne doivent pas faire illusion : les femmes « savantes » qui ont pu laisser leur nom dans l’Histoire n’ont été qu’une poignée. Elles restent, au plein sens du terme, exceptionnelles. La gloire, du reste, ne leur convient guère. Thucydide, dans la Guerre du Péloponnèse, ne disait-il pas au Ve siècle av. J.-C. que moins une femme faisait parler d’elle, plus elle avait de mérite ? Il n’est donc pas surprenant que l’histoire se soit empressée d’oublier celles dont les mérites auraient pu transpercer. Un réflexe qui, jusqu’à aujourd’hui, aura du mal à s’effacer.

Résultat ? Le prix Nobel de physique n’a été attribué, jusqu’en 2025, qu’à cinq femmes, celui de chimie à huit, et celui de médecine à treize. Elles représentent de fait moins de 4 % des lauréats scientifiques. La médaille Fields, l’équivalent du prix Nobel en mathématiques, n’a été accordée qu’à deux femmes : en 2014, à Maryam Mirzakhani, et en 2022 à Maryna Viazovska.

Jeanne Dumée

Anna Morandi Manzolini

Marie-Marguerite Bihéron

Caroline Herschel

Emilie du Châtelet

Aimée Guichelin

Claudine Poulet, Mme P*** de Dijon

Clémence Royer

Mary Sommerville

(…)

Lectrices et médiatrices de sciences

Exclues des sciences académiques, les femmes ont été plus nombreuses à écrire des manuels de vulgarisation, qui ont contribué à diffuser les savoirs. Jeanne Dumée, au 17e siècle, installe dans son grenier un petit observatoire et fait construire une sphère céleste qui représente le système de Copernic qu’elle veut diffuser. Elle écrit un Entretien sur l’opinion de Copernic, quelques années avant que Fontenelle, son homologue masculin plus renommé, ne fasse paraître ses fameux Entretiens sur la pluralité des deux mondes.

A mi-chemin entre les arts et les sciences, Anna Morandi Manzolini réalise au 18e siècle à Bologne, des cires anatomiques du corps humain qui deviennent une attraction touristique, à l’instar de celles réalisées au même moment en France par Marie-Marguerite Bihéron. Les voyageurs affluent pour assister à leurs démonstrations. Toutes deux font partie d’un engouement plus large des femmes pour l’anatomie, dont on veut leur faciliter l’étude, en particulier du corps féminin, pour améliorer la sécurité des accouchements. L’astronomie sera un autre domaine particulièrement ouvert aux femmes. Caroline Herschel découvrira auprès de son frère, à la fin du 18e siècle, de nombreuses grandes nébuleuses et comètes.

Dans d’autres disciplines, elles trouvent leur place comme traductrices. Emilie du Châtelet met à disposition des savants français du 18e siècle le grand œuvre de Newton, rédigé en latin. Et lorsqu’en 1794, une certaine Aimée Guichelin publie dans le Journal des mines une traduction du chimistes suédois Bergman, le professeur Coquebert de Montbret feint de relever qu’« il paraîtra peut-être assez extraordinaire que des ouvrages de science écrits en suédois, n’aient trouvé en France de traducteurs que parmi les femmes ». Car c’est bien une autre femme, Mme Pïcardet, née Claudine Poulet, qui s’impose au même moment comme la principale traductrice de sciences de l’époque, avec en particulier la conversion en français, en 1785, des œuvres du Suédois-Allemand Carl Wilhelm Scheele, l’un des principaux chimistes de son temps. Elle traduit indifféremment le suédois, l’allemand, l’anglais et l’italien, dans différents journaux et recueils scientifiques, sous la signature « Mme P*** de Dijon ». Sa traduction des travaux du grand géologue allemand Abraham Gottlob Werner représentera pour la France un enjeu national pour l’exploitation des mines.

Au XIXe siècle, les femmes deviennent des centaines à enseigner ou à produire des ouvrages pédagogiques de sciences, destinés pour la plupart à un lectorat de femmes, d’enfants, d’ouvriers ou de paysans. Prudentes, ces auteures présentent néanmoins leurs œuvres comme des « occasions de conversations », des « causeries », de simples « entretiens » ou récits épistolaires. Clémence Royer, de son côté, s’impose en traduisant et préfaçant L’Origine des espèces, de Darwin. Elle en profite pour exposer ses propres vues, plus radicales que celles de l’auteur qu’elle traduit, car Darwin s’était bien gardé d’aborder dans théorie de l’Evolution la question épineuse de l’homme. Moins prude, sa traductrice fait de l’homme un descendant du singe, prétendant n’avoir écrit que ce que Darwin lui-même aurait aimé pouvoir dire. Outre-Manche, l’écossaise Mary Sommerville traduit et commente pour le grand public, au début du 19e siècle, la Mécanique céleste de Laplace. Et publie en 1848, à l’issue d’un voyage en Italie qu’elle a fait avec son mari, le premier manuel de géographie en langue anglaise, pluridisciplinaire, qui sera utilisé dans l’enseignement secondaire et supérieur pendant un demi-siècle.

Un droit au savoir à conquérir

Le droit des femmes d’accéder et de participer aux savoirs s’inscrit à la fin du 19e siècle dans un mouvement plus large d’émancipation. En France, il faut attendre 1867 pour que les filles puissent accéder aux études secondaires, dans quelques villes seulement. Les durées d’enseignement et les programmes ne deviennent identiques qu’en 1924, permettant aux filles d’accéder à l’université.

Mais l’entrée dans le supérieur ne va pas sans résistance. On s’inquiète de l’indépendance que cette éducation leur procure, des menaces qui pèsent sur les rôles sexués traditionnels. Que vont devenir le mariage et la famille ? Des premières femmes entrent en 1880 dans les « amphis » des universités françaises. Mais l’accueil est houleux. En médecine, les sifflets et les quolibets fusent. Des gardes du corps les protègent. Elles réussiront malgré tout leur externat. Mais lorsque ces pionnières expriment leur désir de passer le concours de l’internat, et donc de faire carrière à l’hôpital, c’est la bronca. Les médecins des hôpitaux s’indignent et veulent interdire cette concurrence : les femmes ne doivent pas disputer aux hommes les places dont dépend leur avenir. Elles obtiendront néanmoins l’autorisation, en 1884, de passer le concours. Et tant pis si cela déclenche une émeute d’étudiants sur la Place de l’Hôtel de Ville de Paris.

À suivre…

Cette randonnée en terres des savoirs s’enrichira bientôt d’une nouvelle étape.